作者:金融小包總

來源:泓策投研手札(ID:FinanceBao)

臺灣金融及經濟研究系列報告

廟堂恩怨道不盡,六十年來它已自成一體。江湖搬磚多一樣,無非利益情仇愛恨糾葛。

且看金融小包總為您寫盡臺灣金融,扒開它的方方面面,講清背后的金融理論和現實原因,講清背后的江湖故事與傳奇人物,供您從另一個視角審視大陸的金融業現狀,思考中國大陸金融業的未來。

—對于期貨從業者來說,會好奇為何臺期所保持了多年世界前三的金融期貨與期權交易量,臺灣金融期貨品種多達40多種,眾多臺灣年輕人熟悉金融投資是從高中玩期權開始的,這背后有什么歷史淵源和原因?為何中國大陸發展金融期貨如此緩慢和艱辛?

—對于買方從業者來說,需要思考未來中國大陸步入低利率、老齡化、高福利的社會后,資產管理行業會出現什么樣的特征?為何臺灣人目前偏好配置境外基金、而非本土基金?為何臺灣家庭部門極度偏好配置投資型保險產品?為何機構開始加大境外投資的比重且逐年上升?

—對于保險從業者來說,應該多清楚臺灣壽險的密度全球第一,但這是自然而然發生的嗎?還是說有什么歷史契機和宏觀經濟原因推動而導致的?

—對于創投從業者來說,或許不知道臺灣90年代也曾經有一股"全民PE熱",大量而今臺灣出色的電子業公司背后多有PE/VC的推動。但目前PE/VC做為一個產業,在臺灣金融業中可以說是忽略不計了。

—對于金融監管來說,在中國大陸銀保監和證監會發的監管文件和制度中可以對標找到很多臺灣監管部門發文的法條和規則,措辭幾乎一樣。為何在經濟進入中低速發展階段后,金融監管變革成為了一種必然選擇?兩岸在金融監管變革上有何區別?

—對于ABS從業者來說,可以看到臺灣在21世紀初期在ABS上做出了眾多的創新和案例,但2008年金融危機后,臺灣已經難以尋覓到ABS產品的蹤跡,這是為何?

—從政府債務管理背后看兩岸財政的區別非常之大。臺灣財政收入中最大的來源是個人所得稅,最大的支出是教育和科技投入;對于政府債券管理,臺灣在2013年修訂出臺了“新公債法”。

—從央行來看,臺灣的央行是全世界獨有的,彭淮南掌舵臺灣央行20年,臺灣央行每年上繳財政的資金占臺灣財政收入的十分之一,而在匯率上臺灣央行長期實行缺乏彈性的匯率政策,這些背后是為什么?有什么影響?

—從金融機構看,為何金控集團和全牌照經營成為了臺灣金融機構一致性的發展方向?但為何臺灣金融業傳奇人物、白手起家、草根出身的“臺灣金融創新之父”白文正卻賣掉所有非證券類的牌照,認為銀行體系循規蹈矩的文化和券商不匹配,無法相融?

—從電子業來說,臺積電的持股中外資是大頭,臺交所一半以上上市公司是電子業,臺灣的電子業到底有多強?產業鏈是怎么樣的?有哪些企業?

—從醫療醫藥業來看,為什么臺灣的健保被譽為全世界最佳?對比大陸,我們還有做的不到位的?

—從兩岸經貿關系上看,臺積電能在A股上市嗎?滬深股市居然已經有30多家臺資上市公司?富邦華一、廈門銀行、國泰財險背后居然是臺資金融機構?中國大陸前百強出口企業中八成居然是臺資企業,兩岸經貿關系到底發展到了什么程度?

—從金融危機來看

臺灣90年代初經歷了股災、房地產暴跌(中國大陸2016年股災,房地產?);

90年代中期以來臺灣全行業三成銀行消失,超過百家銀行被兼并(中國大陸近期的包商銀行事件后續?);

90年代末臺灣大量民營企業集團出現違約潮、財務造假等情況,拖累臺灣銀行業欠下5000千億的壞賬(去年出現的中國大陸民企債券違約潮);

21世紀初期,原本穩定的零售貸款居然在臺灣也出現了問題,臺灣發生了“卡債危機”(中國大陸P2P暴雷和信用卡壞賬率全行業抬升):

臺灣沒有發展出信用債市場,這背后21世紀初期一場債券性基金全行業性的流動性危機帶來的贖回狂潮或許是最大的原因(暫無對標);

2008年金融危機后臺灣又先后發生了和復雜金融衍生產品有關的金融危機,包括結構債危機,TRF(目標可贖回人民幣遠期)危機(暫無對標)。

更多精彩,還請關注“金融小包總”,未完待續......

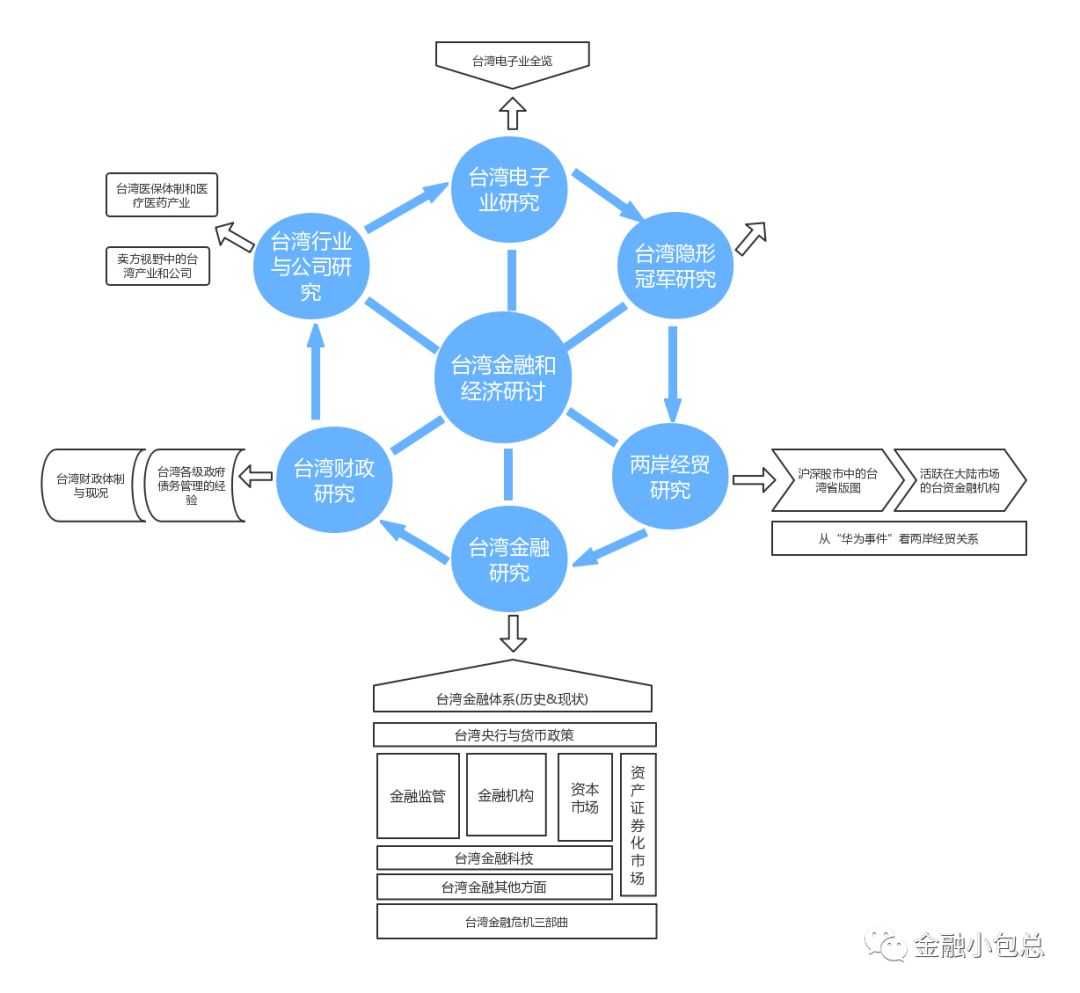

一、臺灣金融及經濟研究系列的框架

臺灣金融及經濟研究系列報告已分為六個專題撰寫,每個專題包括若干篇文章,框架圖如下圖所示:

截至目前,臺灣經濟及金融研究系列報告的合集如下,歡迎各位指教和交流:

臺灣金融和經濟研討總覽,文章如下:

臺灣金融研究專題分為七個小方向撰寫,分別如下:

1、臺灣金融體系(歷史&現狀):

1)臺灣金融全方位的解析(體系、市場、監管及機構等)

2)知否?臺灣資產管理行業及資管從業是怎樣的

2、臺灣金融危機篇:

1)“穩定”的零售信貸也會崩盤?臺灣卡債危機曾這樣走過…| 智信研

2)債券型基金的巨贖劫難,臺灣14年前這樣走過

3、臺灣央行與貨幣政策:

臺灣央行懟財政的背后:貧富懸殊、產業停滯和被割韭菜的民眾

1)兩黨政斗下的臺灣統一金融監管之路(上)

2)兩黨政斗下的臺灣統一金融監管之路(下)

3)附表:臺灣金融史的事件

4)保險資金運用監管政策梳理及境外經驗(上):臺灣地區保險資金運用的監管

5)險資投資監管政策梳理及境外經驗(下):國際監管對比研究

5、金融機構篇:

“金控”發展與監管的臺灣經驗

6、資本市場篇:

1)資本市場及創新性產品的臺灣經驗(上)

2)資本市場及創新性產品的臺灣經驗(中)

3)資本市場及創新性產品的臺灣經驗(下)

7、資產證券化篇:

1)臺灣REITs案例研究

2)臺灣資產證券化系列之二:創新性品種CBO的前世今生

3)臺灣資產證券化系列之三:概述及其所遇的挫折

————————以下為臺灣財政研究—————

臺灣財政研究專題,文章如下:

1)臺灣各級政府債務管理的經驗(上)

2)臺灣各級政府債務管理的經驗(下):財政體制及現況

————————以下為臺灣實業研究—————

臺灣行業與公司研究專題,文章如下:

從我不是藥神談及大陸醫保體制、醫療體系遠遜于臺灣

臺灣電子業研究專題,文章如下:

1) 論賣掉半個上海來買臺灣省的急迫性和可行性:臺灣省電子業全覽

2)臺灣電子業全景展示

———————— 以下為兩岸經貿研究————

兩岸經貿研究專題,文章如下:

1) 滬深股市中的臺灣省版圖

2) 邦已富,國未泰:盤點臺資布局大陸金融業的得失成敗

3) 臺積電會斷供華為嗎?郭臺銘代答大陸是“求著”我的

作者:金融小包總,微信公眾號:FinanceBao,研究領域浙系金融業筆談、信用研究和信用科技、風險管理和金融監管、臺灣經濟及金融研究。

本文由 @金融小包總 原創發布于資產界。未經許可,禁止轉載

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“泓策投研手札”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

泓策投研手札

泓策投研手札