作者:桿姐

來源:杠桿地產(ID:Property-Market)

征求意見共6章81條,分別是:總則、出租與承租、租賃服務、培育和發展、法律責任和附則。

其中媒體和輿論好像特別關注一點:鏈家、我愛我家等中介,或將被禁止在京從事房屋轉租業務。

然后2家公司回復媒體說,目前提供居間、代理服務,未從事任何轉租服務。

大方向我覺得沒有問題,大趨勢上,各大城市也必然如此。這對于中國完善住房市場秩序、保護承租人權益,絕對的好事。

中央說“房子是用來住的、不是用來炒的”定位,建立“租購并舉”的住房制度,規范我市住房租賃活動,維護租賃當事人合法權益;

中央經濟工作會議和《住房和城鄉建設部等8部門關于持續整治規范房地產市場秩序的通知》都要求,針對住房租賃市場出現的新業態、面臨的新問題予以規范。此次公開征求意見的《條例》

2020年9月,住建部發布《住房租賃條例(征求意見稿)》;

2021年4月,住建部、發改委等六部門聯合發布《關于加強輕資產住房租賃企業監管的意見》,針對金融層面細化監管措施。

此后,各地關于住房租賃的文件密集下發……

很明顯,建立一個規范有序的住房租賃市場、貫徹房住不炒,未來大勢所趨,如何做得更好?杠桿地產把看的一些論文、研報、資料做了一下總結、精煉,供桿友參考,也希望各地相關部門可以更好借鑒。

同時感謝上述智慧內容的機構、作者。

01

我們先看多方面都曾學習過的新加坡。同時新加坡華人占比高,很多理念、思維方式,我們也好理解。

新加坡的基本公共住房政策是“居者有其屋”,實現的方式分兩類:低端有保障,高端靠市場。

新加坡從1960年代開始推行“居者有其屋”計劃,鼓勵中等收入和低收入階層購買政府組屋。

所謂政府組屋,杠桿地產解釋下,即新加坡的公共住房,由新加坡政府機構建屋發展局規劃興建,以優惠價格出售(少量租賃),讓居民分期付款購買。

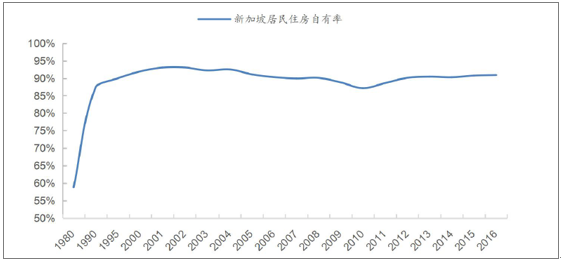

據新加坡媒體報道,杠桿地產注意到,今天新加坡政府已推出超過100萬套政府組屋,分布20多個市鎮,覆蓋了80%的居民,這些居民中住房自有率高達90%,人均居住面積達30平方米。

當然,新加坡也是有個過程的。

1970年,新加坡組屋覆蓋人口的35%。隨著經濟和社會發展,新加坡組屋覆蓋面越來越廣,1985年組屋覆蓋人口已達到81%,覆蓋除了富人以外的所有社會成員。

說了這么多,也就是說,新加坡城市經濟體、不大,主要是住自己的組屋,而不是租賃為主。

我國不同,人口流動大。但是我們可以思考,在大城市建設租賃組屋,這是可以的。其實就是各種公租房、人才公寓等,本質都是公共租賃房。

還值得一說的是,杠桿地產認為,我國建設公共房子成本其實不高,租金價格合理,政府不會虧本,租房者也得實惠,比外頭租房子便宜。

回到新加坡。新加坡的組屋覆蓋面和標準遠遠超過一般國家的保障房概念,保證幾乎所有老百姓都能夠買得起較舒適的住宅,同時嚴格執行“每戶家庭只能擁有一套組屋”的基本原則,在組屋的申請、租賃和退出各環節嚴格管理,成為新加坡建立全民“有產社會”的基礎。

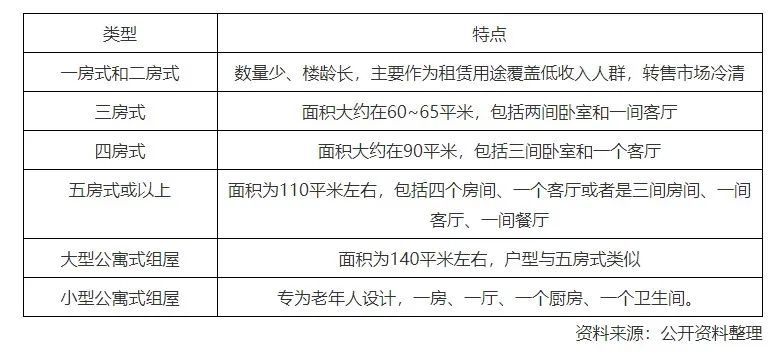

新加坡組屋并不狹小,相反還比較寬敞舒適,組屋以70-80平方米的"三房式"(相當于國內2房1廳),90-100平方米的四房式(相當于國內3房1廳),100-120平方米的五房式(相當于國內3房2廳)為主,滿足市民基本生活需求,但沒有會所等豪華配套設施。

不過,當前的組屋也存在著產權期限問題。新加坡公共住宅的產權期限一般為99年,屋契年限較短的房屋可能面臨貶值的風險。

對于屋契年限小于30年的房屋,杠桿地產看文章介紹說,政府部門表示,業主們可以進行投票,選擇是否讓政府提前收回公共住房。政府收回房屋后,將對房屋狀況、地段等進行核算,給予相應賠償。

新加坡“居住有其屋”的公共住房政策,使市民基本不用為住房問題而煩惱,實現了“基本有保障,高端靠市場”的住房市場格局。

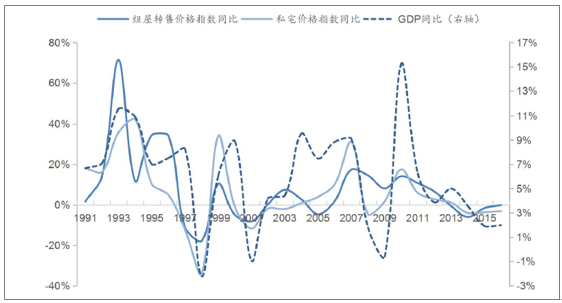

新加坡住房市場為不住在組屋的居民提供各類私人住宅選擇,如排屋、私人公寓和別墅等。數據顯示,新加坡私人住宅價格從1996年到2020年這二十四年間累計只上漲了15%,平均每年只上漲0.59%。

城市規劃時,大量優質土地被預留并用于私人住宅或公寓的建設,尤其是一些風景優美和地段優越的地塊,如海邊、河畔、毗鄰公園或娛樂區等地塊,大都被規劃用于私人住宅,以獲得土地價值利用最大化。

私人住宅最多的是私人公寓,價格一般是組屋的3倍以上,還有少部分的排屋或獨棟別墅,價格更貴。

日本經驗:以機構運營為主,租金不能亂漲

夏磊老師在2019年的研報中說,日本以租賃機構集中管理為主。

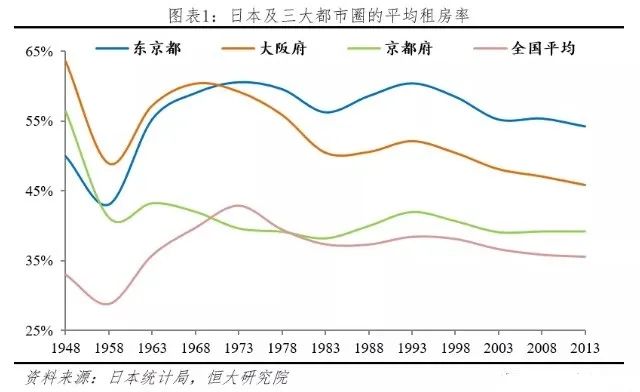

日本家庭租房率在36%以上,三大都市圈租房率占比更高。

日本租賃市場發展完善,主要受益于完備的租賃法律體系、租戶權益保護機制、機構規模化管理運營和以公營住宅、特優賃、老優賃等為代表的保障不同收入家庭住房需求的住房保障制度。

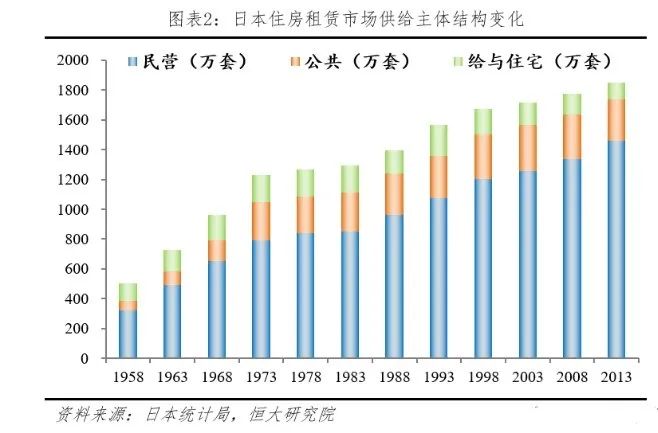

從1958到2013年,日本住房租賃供給市場結構中,平均每年民營租賃住房占租賃住房總量的比重為69%;

以公營、公社、公團等為主的公共資金支持的租賃住房所占比重年均達17%;

最終形成了以機構集中管理為主。

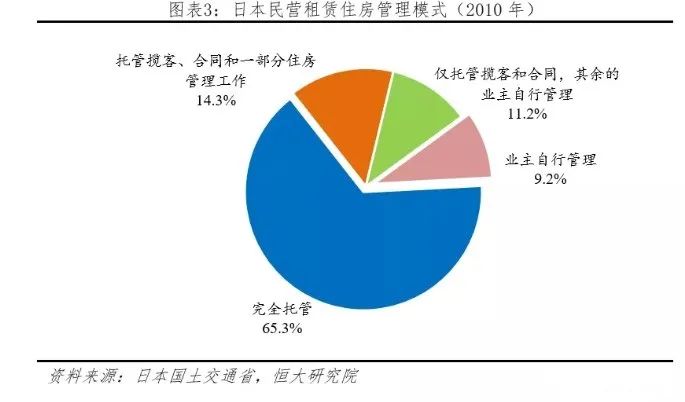

根據日本國土交通省2010年的調查數據,90%以上民營租賃住宅由住宅資產管理公司參與管理,其中,25.5%的民營租賃住房部分委托機構管理,65.3%完全委托機構運營,而業主自行管理的僅占9%,機構深度參與民營租賃住房管理。

當然,并不是誰都可以做住房租賃管理機構從業人員。

住房租賃公司設立分店時,須聘請具有6年以上從業經驗者或宅建士,以此限制機構盲目擴大規模,且每五名員工中必須有一個宅建士,重要事項必須由宅建士解釋說明,合同必須由其簽字蓋章才能生效。

日本還創設住房租賃管理者登記制度,通過登記制度,房主可選擇合格的管理人來進行租賃住宅管理,違規操作的管理人將被登記系統除名。

一旦存在消費者欺詐行為,將利用營業保證金直接賠償租戶,如不夠賠償,將取消公司不動產經營資格。

日本從1990年代后期開始規范發展住房租賃市場。

1995年成立日本租賃住宅管理協會;

1999年創設定期住房租賃制度,租約到期后不自動更新,弱化對承租人的過度保護;

2000年成立不動產租賃管理業協會;

2003年不動產租賃管理業務推進聯絡會議會成立;

2008年設立不動產租賃經營管理士協議會,推動不動產租賃經營管理士的統一資格化;

2011年創設租賃住宅管理公司登陸制度。

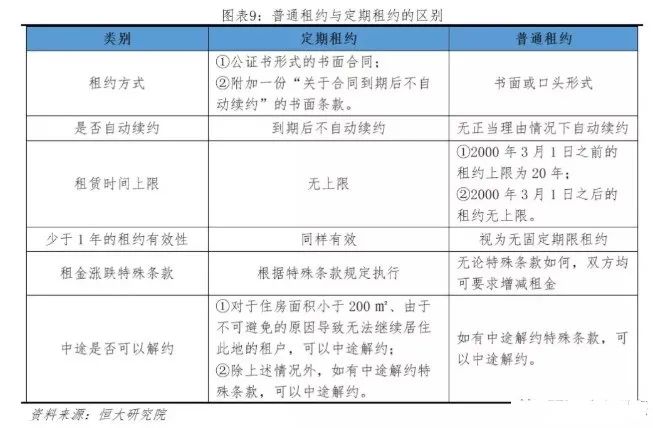

普通租約,租約時間通常為1-2年,到期后自動續約,除非租賃雙方均同意解約,否則房東在無“正當理由”情況下不允許解約。

而“正當理由”要參考租賃雙方終止租約的必要性、房屋租賃歷史記錄、建筑物的利用狀況、出租人向承租人提出的補償措施等。對于少于1年的租約視為無固定期限租約,租約到期后即終止。

定期租約合約時間無上限,合約到期后不自動續約,需雙方協商后重新簽訂。

日本如何防止惡意漲租?

如果房東要求租金上漲超過租戶預期,租戶可將自認為合理的租金委托給租金托管所后繼續居住,不用考慮因未交給房東租金而被強制搬出。

法律規定,租賃雙方可以在協商的基礎上更改租金,如果無法達成一致,在法院判決之后,雙方需補償對方該時間段的租金差額損失,并支付該損失額以年化10%計算產生的利息。

03

夏磊老師的研報說,德國的租賃市場非常發達、繁榮,一半以上人口租房住。

2017年,德國住房自有率45%,55%的人口都是租房居住,遠高于其他歐盟國家的30%左右的平均水平。

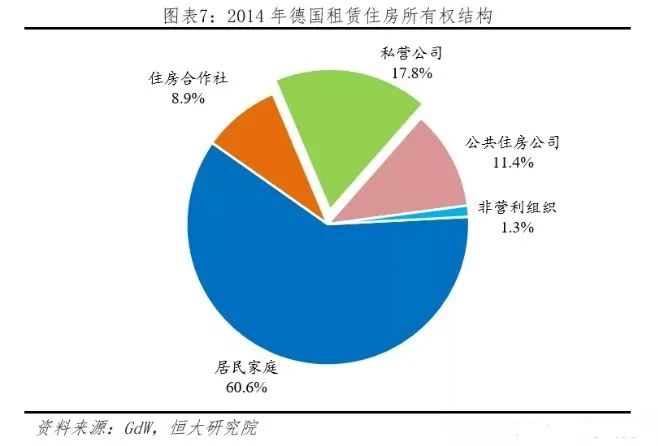

首先看租賃市場結構,居民出租為主,機構中私營公司、政府公共住房公司與合作社的市場比重約為2∶1∶1。

機構持有930萬套,占比39.4%,其中私營公司、公共住房公司、住房合作社各占17.8%、11.4%、8.9%。

核心就是對租戶提供住房補貼。住房補貼又分為一般性住房補貼和特殊性住房補貼。

一般性住房補貼包括房租租金補貼和普通家庭住房花費補貼;特殊性住房補貼是指給予戰爭受害者及其他社會救助者的補貼,2005年之后取消。

1991-2004年,全國平均每年有8.2%的家庭獲得了住房補貼,政府年均補貼金額達36.5億歐元;

戶均補貼額不斷提升,保障了受補貼家庭的實際補貼水平與生活水平不受到物價上漲、租金上漲的損害,2017年戶均補貼金額2022歐元,是1991年的3倍多。

同時杠桿地產注意到,德國《民法典》中的《住房租賃法》,對租賃市場予以全面規范、對租戶權益予以充分保障,

法律保障租約,默認為無固定期限合同。房東若要簽訂固定期限合同,必須在出租時就向租客書面說明自己在租約到期時對住房另有所用,合理用途僅限于:

希望將房屋用于自住或供其他家庭成員居住;合理的拆除、改建或修復住房的需求,如果繼續出租將給這些舉措帶來巨大困難;有義務將房屋租賃給其他需要服務的人。

房東不得隨意解除租約,提供解約保護,僅在規定情況下基于合理權益才可以解除合同:承租人違反合同規定;房東擬將出租房屋用于自住或其他家庭成員居住;通過對住房進行適當的開發可獲取重大經濟利益,如若繼續租賃,房東將遭受重大經濟損失。

租金上調有前提,法律手段嚴懲“惡意漲租”行為——我國部分城市也在學了。

參考資料(再次感謝):

《德國住房租賃市場分析報告》,廣發證券

《2018年香港、德國和新加坡住房租賃市場模式分析報告》,重磅數據

《日本和德國是如何管理住房租賃市場的?》,夏磊

《探尋新加坡住房模式:80%的居民住組屋》,覃夢奇

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“杠桿地產”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

杠桿地產

杠桿地產