作者:阿邦0504

來源:債市邦(ID:bond_bang)

我們常說,信用評級公司是證券市場的看門人,這背后的潛臺(tái)詞是,評級公司可以通過分析發(fā)行人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其所在的行業(yè)情況,客觀公允地反映其信用狀況,為投資人做好決策提供靠譜保障。

這個(gè)說法其實(shí)過于高估評級公司的能力了。評級公司的分析師從進(jìn)場訪談發(fā)行人到完成盡調(diào)出具評級報(bào)告,所用時(shí)間一般也就在1個(gè)多月,走馬觀花式的訪談?wù){(diào)研+無法接觸關(guān)鍵會(huì)計(jì)底稿,很難形成一個(gè)有意義的評級報(bào)告。而在面對財(cái)務(wù)舞弊所帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)問題時(shí),評級公司更是無能為力。

證券市場真正的看門人其實(shí)還是審計(jì)師,審計(jì)師對發(fā)行人了解的深度和廣度,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于評級公司。面對業(yè)務(wù)較為復(fù)雜的大型客戶,如國有商業(yè)銀行和超大型央企,審計(jì)師還會(huì)安排員工長期駐點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)相關(guān)工作。

審計(jì)師可以不受限制地接觸到相關(guān)業(yè)務(wù)人員和數(shù)據(jù),翻看業(yè)務(wù)底稿,通過各種審計(jì)程序確定發(fā)行人的貨幣資金究竟有沒有水分、應(yīng)收賬款是否真實(shí)存在、減值計(jì)提是否充分、體外負(fù)債是否全部在財(cái)務(wù)報(bào)表上得到公允體現(xiàn)。各方最為關(guān)心的問題的答案,其實(shí)都在審計(jì)師手上。如果審計(jì)師沒有履行好自己的職責(zé),使得財(cái)務(wù)報(bào)表沒有辦法實(shí)現(xiàn)公允的反映,其他機(jī)構(gòu)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表做出的分析報(bào)告就是沙上建塔,毫無意義。

這也是為什么在境外企業(yè)債承銷時(shí)候,主承銷商和律師事務(wù)所都需要審計(jì)師出具一個(gè)同意函(consent letter),表明募集中所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確無誤的。這也是境外企業(yè)債主承在應(yīng)對虛假陳述時(shí)候最有利抗辯證據(jù)——“作為最了解發(fā)行人的審計(jì)師都沒發(fā)現(xiàn)問題,我沒發(fā)現(xiàn)也是很正常的。”

非常有趣的是,審計(jì)領(lǐng)域和信用債審核有一個(gè)共同點(diǎn),就是分層管理機(jī)制(看人下菜碟)。信用債審核領(lǐng)域主要是根據(jù)發(fā)行人的資質(zhì)情況,設(shè)定了不同的審核標(biāo)準(zhǔn),針對優(yōu)質(zhì)的發(fā)行人,協(xié)會(huì)品種有TDFI/DFI,企業(yè)債有優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債,相對來說審核力度會(huì)小一些,效率更快一些。

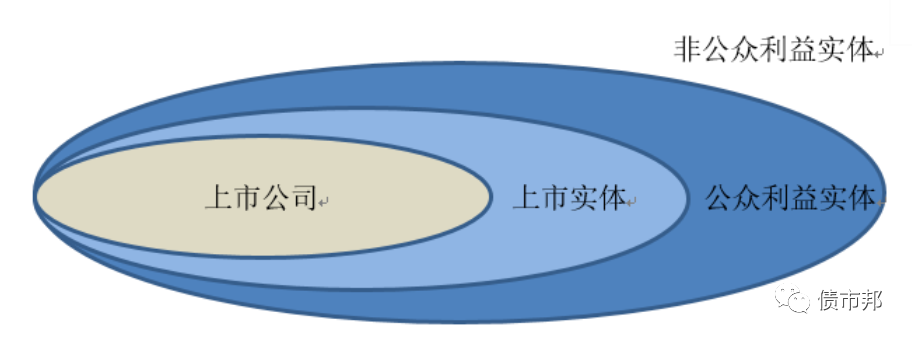

審計(jì)則是根據(jù)發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是會(huì)被廣泛的人使用,將企業(yè)劃分為非公眾利益實(shí)體、公眾利益實(shí)體、上市實(shí)體和上市公司四個(gè)維度。上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)被廣大散戶所看見并依據(jù)報(bào)表進(jìn)行決策,受眾最廣,所以必須按照最嚴(yán)格的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn);上市實(shí)體指的是除了上市公司之外,還發(fā)行了債券的企業(yè),其財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)期使用者也比一般只做貸款的企業(yè)要廣,所以也要從嚴(yán)審計(jì);公眾利益實(shí)體則是在前者的基礎(chǔ)上,增加了銀行這類社會(huì)影響廣泛的企業(yè)(即使其沒上市也沒發(fā)債),也要比一般企業(yè)審計(jì)的力度要大。

上述三類企業(yè)之外的非公眾利益實(shí)體,則是屬于審計(jì)師眼中相對沒那么重要的企業(yè),審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行力度方面會(huì)相對較弱。舉個(gè)例子,非公眾利益實(shí)體的審計(jì)報(bào)告中,不包含“關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)”章節(jié)。關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)是指注冊會(huì)計(jì)師根據(jù)職業(yè)判斷認(rèn)為對本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要的事項(xiàng),對于報(bào)表使用者理解財(cái)務(wù)報(bào)表具有重要作用。比如我想知道一個(gè)城投企業(yè)的應(yīng)收賬款和存貨具體情況如何,審計(jì)師都用了哪些方法去確認(rèn)存貨和應(yīng)收賬款存不存在,靠不靠譜,這些信息都會(huì)在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)中進(jìn)行描述。

分類管理的思路是對的,但是bug出在了對發(fā)行債券的判斷上。割裂的信用債市場把財(cái)政部也繞進(jìn)去了……

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1504 號——在審計(jì)報(bào)告中 溝通關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)>等12項(xiàng)準(zhǔn)則的通知》,上市實(shí)體包括:A+H股公司、H股公司、股票在滬深交易所交易的上市公司(即主板公司、中小板公司、創(chuàng)業(yè)板公司,包括除 A+H股公司以外其他在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司)、首次公開發(fā)行股票的申請企業(yè)(IPO公司)、股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司(新三板公司)中的創(chuàng)新層掛牌公司、面向公眾投資者公開發(fā)行債券的公司。

財(cái)政部在判斷一個(gè)企業(yè)是否屬于上市實(shí)體發(fā)行人時(shí),主要是看企業(yè)是否面向公眾投資者公開發(fā)行了債券,即我們曾經(jīng)說過的大公募。

這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)已經(jīng)過時(shí)了,在當(dāng)前市場環(huán)境下,愿意面向公眾投資者公開發(fā)行債券的企業(yè)已經(jīng)很少了,大部分還是面向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行中票短融企業(yè)債公司債。而這些公開發(fā)行的中票短融企業(yè)債公司債,又大多為銀行理財(cái)、公募基金所持有,穿透后的持有人還是廣大老百姓。在資管新規(guī)拒絕剛兌的大環(huán)境下,這些債券發(fā)行人的違約,對散戶是有著重大間接影響的。部分信用債違約所帶來的負(fù)面影響,要遠(yuǎn)大于股票領(lǐng)域的虛假陳述。所以對公募債券發(fā)行人的審計(jì)力度,應(yīng)該要提高至與上市實(shí)體相同的級別才比較恰當(dāng)。

未來審計(jì)領(lǐng)域的上市實(shí)體內(nèi)涵應(yīng)該擴(kuò)大,將一般公募債發(fā)行人也納入進(jìn)來,才能更好地體現(xiàn)信用債市場的變化,真正做好資本市場看門人的職能。

注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“債市邦”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

原標(biāo)題: 信用債發(fā)行人審計(jì)需要跟上時(shí)代變化

債市邦

債市邦