作者:李宗光

來源:經濟機器(ID:EconomicMachine)

剛剛召開的中央經濟工作會議對經濟下行壓力有較為充分的認識,并將“穩中求進”作為明年工作的總基調,穩增長被提升至前所未有的高度。個人認為,中央對形勢判斷非常客觀、準確,穩增長應堅持系統思維,采取大膽行動,走在曲線之前,推出一攬子措施,堅決遏制住經濟下滑趨勢。

2021年下半年以來,國內外環境中不穩定不確定因素增多,我國經濟面臨新的下行壓力。往前看,盡管部分指標出現一些企穩改善跡象,但“我國外部環境更趨復雜嚴峻和不確定”,”國內經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”,經濟下行壓力仍有較大概率超出市場預期。

需求收縮:經濟增長的四大動力中,出口和房地產投資率先反彈,是推動后疫情時代經濟復蘇的主要動力;消費和投資反彈相對乏力。2021年下半年以來,除了出口繼續保持一枝獨秀外,其他三大動力均出現減弱跡象。消費方面,剔除價格因素的社會零售銷售當月同比增速從6月底的9.8%大幅回落至11月的0.5%。消費下滑背后有疫情下半年多點爆發的因素,剛剛呈現回暖跡象的線下消費遭遇“二次打擊”。過去一段時間,對于教培等不符合時代方向行業的整肅導致行業性收縮(比如降薪裁員),也對消費需求形成抑制。

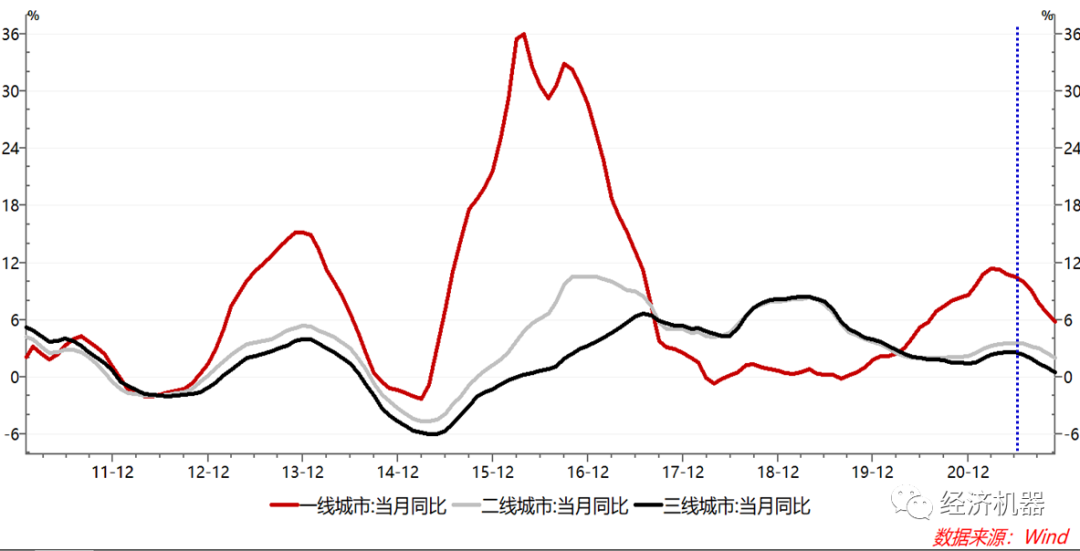

房地產方面,房地產銷售面積當月同比增速從6月底的7.5%,大幅下降至11月份的-14%,房地產行業幾乎“一夜入冬”。房地產下滑有周期性原因,2015-2020年,房地產行業呈現復蘇和分化走勢,行業自身存在調整性需求。2021年下半年以來,供需兩端多種因素疊加下,房地產行業出現了同步的下行(圖1)。

圖1、70大中城市二手房價格同比漲幅:同步下滑

供給沖擊:疫情帶來的全球性供應鏈中斷,也或多或少地沖擊到了我國供應鏈,比如“芯片短缺”,比如“運價飆升”,比如大宗商品進口因防疫原因出現下滑等。相比較而言,我國防疫工作“一枝獨秀”,供應鏈恢復的也最好,但完全獨善其身是不可能的,沖擊不可避免。

供應沖擊的另一個因素,就是來自環境的壓力。能耗雙控壓力下,下半年部分地區工商業生產出現限電斷電現象,工業生產受到了明顯的供應沖擊。隨著“能源保供”工作的推進,生產端的供給沖擊在緩解。盡管把綠色可再生能源從能耗考核中剔除,拓展了發展空間,但“現階段,我國生產函數正在發生變化...面臨的硬約束明顯增多,資源環境的約束越來越接近上限,碳達峰碳中和成為我國中長期發展的重要框(約)架(束)”。供應端的多重約束,將在中期內對潛在增速構成實質性抑制。

預期轉弱:預期和信心對于經濟機器的運行至關重要,預期影響投資、消費等行為,并通過乘數效應,影響總需求和總供給。某種程度上講,“信心比黃金更重要”。預期轉弱主要來自在幾個方面,一是周期性謹慎預期,包括由于需求、收入等增長放緩,而對未來的信心指數下降,比如投資者信心指數、消費者信心指數等;

二是結構性謹慎預期。比如房地產稅試點尚未落地。作為影響購房決策的關鍵變量,房地產稅何時落地,政策細節,都將實質性影響購房行為。在此落地之前,潛在購房需求或將推遲;比如,過去一段時間,密集出臺了一系列產業新政,整肅規范與主流不符合的行業,打壓消費主義等不良生活方式,一些被“錘”的行業以及潛在將被“錘”的行業,投資和消費預期正在轉弱。

供需兩端走弱,預計今年四季度GDP增速進一步放緩至4%左右。隨著Omicron的蔓延、工業去庫存周期開始、房地產緊縮效應顯現,以及疊加今年一季度的高基數效應,明年一季度經濟下行壓力或最大,同比增速或進一步放緩,穩增長壓力非常大。

宏觀政策面臨多重約束。中央經濟工作會議在宏觀政策定調方面,整體仍顯“克制”和“平衡”,并未出現“大放水”或者大寬松,保持了較強的定力。財政政策方面,既要保持積極,保證支出強度、進度,適度超前開展基礎設施建設,又要堅決遏制隱性債務。比如房地產方面,既要保護合理需求,促進良性循環和健康發展,又要堅持房住不炒,抑制投機需求。如何在保持“穩健”和“克制”情況下,盡快遏制住經濟下行的態勢,考驗著執行部門的能力和智慧。

積極的財政政策能力有限。過去幾年,財政政策始終維持“積極”立場,但由于地方債務去杠桿和地方財政困難,基建投資增速始終徘徊在0附近,積極沒有得到實質性體現。今年下半年以來,地方賣地收入同比下降三成。目前賣地收入已經超過地方財政的一半,土地市場迅速冰凍情況下,地方財政無疑雪上加霜,一些懂不發達地區近期零星傳出公務員降薪、大面積大規模亂罰款等消息。在此情況下,財政政策如何發揮“穩增長擔當”角色,值得觀察。

貨幣政策空間充足,但要警惕政策效果下降。我們仍有較高的政策利率和存款準備金率,可以應對極端情景。同時我們應該看到,過去一段時間,房地產是貨幣創造的主要渠道,涉房貸款接近30%,如果考慮到其他行業的房地產抵押貸款,這一比例會更高。在房地產持續下行、民營地產商去杠桿“保命”的情景下,官方降息降準還能否成功提升貨幣供應量?存在較大不確定性。按照往常慣例,1-2月份會有天量信貸對沖經濟下行壓力。但如果房地產商拿到貸款后選擇去杠桿而非買地蓋房(圖3),全社會維持去杠桿狀態,那么即便天量信貸再現,放出去的信貸也會以償還貸款、債務的形式,回到商業銀行,商業銀行再以存款準備金的形式回到央行賬戶上,貨幣創造困難會大幅上升。一個形象的比喻是,可以把牛牽到水邊,但很難摁著頭讓它飲水。因此,貨幣創造成功的關鍵在于維護私人部門的信心和承擔風險的意愿。

資料來源:浙商證券研究所

經濟出現一定下行壓力,穩增長難度出現一定上升,并不意味著我們悲觀失望。中央經濟工作會議強調,“我們既要正視困難,又要堅定信心。我國經濟韌性強,長期向好的基本面不會改變”。實際上,中央對困難的估計已經非常充分,同時對經濟規律的認識上升到了一個新高度。只要我們持續聚焦經濟建設這個中心,尊重經濟機器的運行規律,以系統思維處理改革與增長,前瞻行動、大膽發力,就一定能夠化危為機,走出困境。

首先,以經濟建設為中心,穩增長應成為經濟工作階段性的中心任務。一段時間以來,經濟建設這個中心有所淡化,將更多精力放在改革、去杠桿等上面。但在實踐過程中,一些鷹派經濟學家把改革和增長對立起來,認為經濟放緩是“勇敢”和“擔當”的表現,主張以強硬的、運動方式推進改革,其結果就是經濟不斷降速,財政困難持續加劇,所掌握的資源不斷減少,改革難度倍增,實體經濟杠桿水平不降反升。中央重提經濟建設為中心,某種程度上,是一種糾偏。

以系統思維認識經濟規律,核心的就是全面、準確、完整理解新發展理念,正確處理改革與增長的關系。我們現階段所處的發展階段和主要矛盾決定了,經濟建設這個中心不能動搖,發展仍然是硬道理,仍然需要以發展的方式解決發展過程中的問題。那種先改革、后發展,或者只要改革、不要發展,或者運動式改革的做法是靜止的、機械的,違背經濟機器運行規律和辯證唯物主義的。實際上,只有維持較高的經濟增速,才能有更多的資源推動改革,為改革埋單,從而提升改革的勝率。同時,不要把改革擴大化、庸俗化,以改革的方式穩增長,減稅降費、供給側改革或許有利于提升長期增長潛力,但穩增長的矛盾是短期總需求不足問題,核心地還是要宏觀政策發力。

具體到明年,應將穩增長作為經濟工作的中心任務,一些具有“緊縮效應”的改革建議少推或緩推。中財辦副主任韓文秀在解讀中央經濟工作會議精神時一針見血指出,在經濟周期性下行壓力較大的階段,各地應“慎重出臺有收縮效應的政策,既要防止出現“合成謬誤”,避免局部合理政策疊加起來造成負面效應;也要防止“分解謬誤”,避免把整體任務簡單一分了之,更不能層層加碼,導致基層難以承受”。改革措施的推出應注意時點、節奏和方式,也要注意部門間協調。經濟周期性下行階段,穩增長成為階段性中心任務下,一些具有收縮效應的產業政策能否少推或緩推,能否考慮社會承受能力?恒大之外,房地產頭部企業排隊違約或躺平狀態是否正常?支持合理住房需求的標準能否放的寬一點?改善性需求能否屬于合理范圍?在五年試點期內,房地產稅推出時點能否適度后移?

其次,宏觀政策增強協調性,給穩增長留足空間。本次會議提出,宏觀政策要協調聯動,具有很強的現實針對性。宏觀政策本質上是總量性政策,用于逆周期調節總需求,確保經濟平穩運行。但一段時間以來,一些經濟專家試圖將宏觀政策作為“結構性工具”,提出所謂“寬財政、緊貨幣”、“緊貨幣、寬信用”等各種眼花繚亂的方案,除了浪費政策資源外,沒起到任何正面作用。在現階段,財政政策、貨幣政策同向、協同發力,力出一孔,方能扭轉巨大的下行慣性。應該適度放松其他方面的約束,給予財政政策和貨幣政策更多空間,比如調高地方專項債額度,比如提高財政赤字,比如調高信貸、社會融資總額和貨幣供應量的目標,為穩增長留下空間。否則,過多的“既要”、“又要”,將對穩增長工作形成干擾。實踐表明,在經濟企穩階段,企業利潤和政府稅收大幅增長,去杠桿工作反而容易推進。

不要靜止地、片面地看待政策空間,不應有“留力思維”。現實中,一種聲音認為,應該珍惜正常貨幣政策空間,能不降息就不降息,能不降準就不降準,輕易不要把子彈打光。實際上,這是一種靜止的、片面的思維,忘記了宏觀政策的初心。在經濟衰退階段,最佳的方案是盡早行動、大膽行動,扭轉社會預期,盡早實現經濟正常化,這樣所動用的政策資源也最低。反之,反應遲鈍,使經濟長期怠速運行,貨幣政策淪為“救急”工具,最為耗費資源。如果經濟越早實現復蘇,我們就越早實現加息(類似于美聯儲)和政策退出,那么政策空間就越多。

因此,穩增長必須走在經濟下行的曲線之前,前瞻行動。行動越早,代價越低,效果越好。過去一段時間,經濟增長的重要性在學術界理論家被淡化,強硬成為主流。但仍有一些經濟學家持續呼吁重視增長,不能放任經濟下臺階。比如中國社會科學院余永定老師持續呼吁,我國經濟應盡可能保持較高增速;張斌教授倡導,解決總需求不足,先把利率降到底,暗含了這一理念,是尊重經濟運行規律的系統思維顯現,值得有關方面好好參考。

再次,多措并舉,穩定社會信心。穩經濟必須首先穩定社會信心。但過去一段時間以來,一些投機分子鼓吹所謂“深刻革命”,翻歷史舊賬,擾亂了社會預期,損害了社會信心,損害了社會安定團結的大局。中央一錘定音,“民營企業和民營企業家是我們自己人”。權威人士在最新《必須實現高質量發展》權威文章中指出,實現共同富裕,“必須堅持通過推動高質量發展、通過共同艱苦奮斗促進共同富裕,必須最為廣泛有效調動全社會積極性能動性”,中央精神春風化雨暖人心,值得各方面好好學習和體會。

①通縮以來,鷹派們可能正在裸泳;

②中央經濟工作會議點評:不轉急彎,改革創新以圖強;

③2021年經濟展望:趨勢與擾動

④一季度宏觀形勢研究部署會議前瞻:幾個看點

⑥再提降準,啥信號?

⑦供給側改革的重心調整應與時俱進;

⑨二、三季度政治局經濟工作部署要點對照;

?大面積斷電:何以至此?

?外貿進出口:高景氣下隱憂浮現

?明年勝負手:滯脹概率有多高?

?10月經濟數據:下行壓力仍很大

?11月PMI:限產沖擊正在過去

?外貿高景氣狀態仍將持續

?11月份金融數據:至暗時點已過

18中央經濟工作會議:十大看點

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“經濟機器”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 穩增長應走在曲線之前

經濟機器

經濟機器