作者:政信三公子

來源:政信三公子(ID:whatever201812)

大家好,我是三公子。

(一)

開始今天的話題前,先聊一下我最近對永煤事件的新思考。

先說判斷吧,比較大膽:

隱債最終會擴容,把國企的也裝進去。

既然永煤出事影響到了山藥城投的融資,那么只把城投的融資數據統計到隱債里是不夠的,國企的也得統計進去。

到時候,就是隱債大擴容。

與國企的債務比,城投的債務要優先的多。所以,凡是已經納入隱債系統的城投債務,即便沒有中央兜底的意思,也可以放心大膽的去置換。

以上是第一重判斷。

第二重判斷是業務層面。

不瞞大家,我今年特別厚臉皮,沒羞沒躁的,前11個月,一單增量業務都沒做,全在吃存量。見了同事都是躲著走。要不是老板不和我計較,早就把我摁在地上摩擦了。

一直到這個月,也就是12月份,才開始發產品。

前11個月磨洋工的原因很簡單,我看不懂政信業務的邏輯了,不管是非標還是標,都看不懂。城投進項少而出項多,融資和項目雙收縮,一幅旁氏騙局最后時段的畫面感。雖然這個時候擼一把,最豐腴,但真不敢保證,2-3年后,雷不會炸在自己手上。

看不懂就不做,反正死豬不怕開水燙,少掙點錢,總比以后踩雷強。

但不是說,前11個月都在偷懶,恰恰相反,今年特別疲憊,看的項目很多,創新的嘗試也很多,跑了很多地方,但到最后,我連自己都說服不了,更不好意思去忽悠公司了,所以紛紛作罷。

但是到了11月份,華汽和永煤出事后,我看明白了,至少是業務邏輯自洽了。

判斷是:

空轉時期的金融行業,是吸血實體經濟的。而回歸本源的金融行業,是要回補實體經濟的。

怎么回補?

吃我的要給我吐出來。

不用感到詫異,周期輪回,這是個必然的結果。

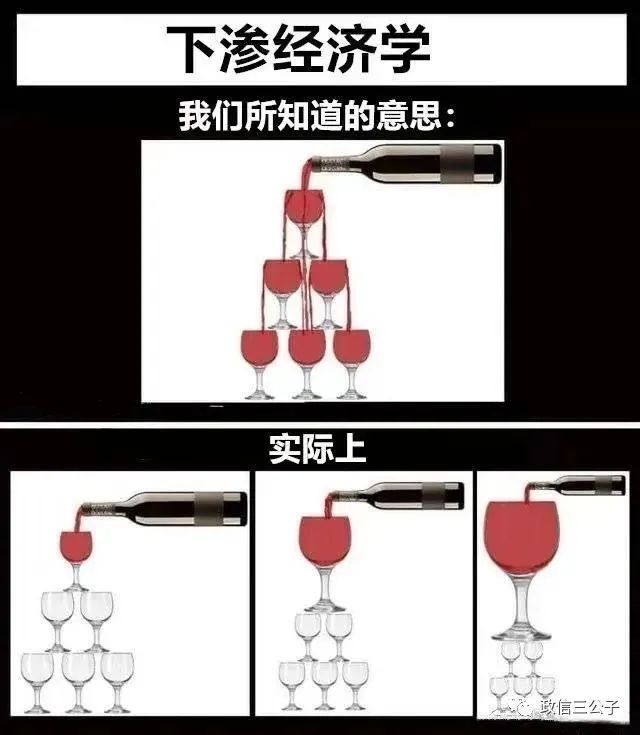

金融的供給側改革,或者說,地產和城投/國企,因為長期以來,資金的過度供給,已經從產業密集型向資金密集型轉變了。

現在,資金密集型要回歸產業密集型的本源。

但是大家都了解,當前的地產、城投和國企,要靠自身的力量來回歸本源是不太現實的,所以就需要市場化出清。

所以個人判斷,出清會維持在一個有限的烈度范圍,而這個烈度范圍,是需要不斷的出現違約,來使行政的力量和市場的力量達成一個均衡。

比如永煤,之前一期還了50%的本金,另外50%進行了展期。那么是否可以理解,在當地領導的眼中,永煤就算出現風險,清償率也不會低于50%?

這是一個很簡單的算術問題,假設永煤進行虛擬破產重整,如果清償率低于50%,那么他也沒有必要還50%的本金。既然還了50%的本金,就說明永煤的清償率是高于50%的。

未來地產、城投和國企的破產重整,最低的清償率不能低于多少,我現在并不知道,還需要觀察。但是從大的邏輯上來說,只有進行這種債務重整,地產、城投和國企才能放下歷史包袱,重新出發。

除非大面積放水和兜底,否則,市場化出清,就一定是未來的主要選擇。

未來,市場化的業務機會主要有兩方面:

第一方面,是城投不良金融債權的處置。比如打折收債和打折收非標。當然,也包括低價受讓核心項目公司的股權。

第二方面,就是城投存量資產的盤活和證券化。植入運營來盤活,再通過公募REITs或IPO來實現退出。

第一方面和第二方面是相輔相成的關系。第一方面是卸下存量債務的歷史包袱,第二方面則是擁抱權益類資本市場的未來。

就我個人來說,第一方面和第二方面,都已經探索了兩年多了。之所以落地少,關鍵是時機未到(自我安慰)。現在,市場化出清開始后,我覺得,不能再置身事外了,是時候下場干活兒了。

也正因為要下場干活兒,公眾號不會再八卦了,也不會聊些負面的信息,不然會存在公眾號和主業是利益關聯方的問題。那種一邊放黑嘴,一邊割韭菜的事情,不會干的。

當然,不宜公開聊的信息,依然會放到知識星球和交流群,供小范圍參考吧。

(二)

之前提過,以后要聊些讀書筆記,免得大家覺得,我真是個搞公眾號的。

其實,人家雖然低俗,但絕不是水貨。不管你信不信,反正我是這么安利自己的。

金融界主編了本書叫《突圍:88位基金經理的投資原則》。

書里面關于債券投資的邏輯,有一些雖然基礎但是非常清晰的表述,有種化繁為簡的禪意,分享給大家。

投資決策應該是事件驅動還是價值投資?

信達澳銀的唐弋迅認為:

事件驅動和價值投資都屬于基本面分析。

在2014年之前,投資的分析框架是“經濟增長+通脹”的雙因素模式。

2014年以后,隨著貨幣寬松,收益下降,全資管行業快速擴張,金融機構普遍利用杠桿實現了資產規模和資產負債表的迅速膨脹。

此時融資除了供應實體經濟的需要之外,還衍生出大量無效融資需求,絕大部分投資在債券二級市場,出現空轉套利。

此即“實體+金融杠桿”。此時基本面分析演化為對“金融周期+實體周期的判斷,也就是“貨幣+信用“模型。

我們可以從內在價值和安全邊際兩個角度來區分債券的價值投資和事件驅動。

從內在價值看:

如果強調形成基本面結論或者強化/弱化已有的結論,保持同方向的操作就是價值投資。

如果重點放在博弈預期差,對市場大方向走牛、走熊進行預測,則屬于事件驅動。

從安全邊際看:

僅參與有一定安全邊際,并認為在承受一定損失風險的前提下,價格向內在價值或價值區間回歸的回報是合理的,就是價值投資,叫做“不干則已,干就干票大的”。

主要考察對事件信息的反應,如果市場運行匹配或相悖,則快速止盈或止損,為未來的多次博弈做準備,屬于事件驅動,即“多次參與,聚沙成塔”。

做事件驅動的投資者也會對所要交易的債券利率中樞做判斷,區別在于他對基本面的分析只有個模糊的結論,對已有的方向并不關心,因為價格已經反映出了現有的預期,真正的動力是預期差事件。

價值投資者也捕捉高頻數據,他觀察高頻數據用于形成或確認潛藏在這些數據背后的邏輯,通常情況下,之前他可能已經形成了大概判斷,發現目前安全邊際足夠,值得去參與。

新華基金的姚秋分析了價值顯現時點和“反價值”時點。

在債券市場上,中票、公司債、短融等債市的品種推出都是05年之后。

從08年到09年,貨幣政策驟然放松,債券收益率快速下行,一些企業的發展成本,甚至降到了2%~3%。

一時間,企業的財務成本大幅下降,很多原本不夠經濟或不可行的項目開始變得有利可圖,很多瀕臨關門的落后項目再度復產。

2013年5月的情景和這個階段很相似,不同的是,央行收緊了資金面,債券收益率經歷了半年煉獄般的上行,最終10年期國開債的收益率達到近6%,企業發債的利率還要更高,很多企業的正常經營受到影響,高杠桿經營的企業瀕臨破產。

2016年初,在資產荒的大背景下,投資者要求的收益率依然很高,但現實的債券資產能提供的收益率卻很低,于是有投資者開始鋌而走險,運用長久期加杠桿的策略來提高收益,導致回購市場的成交量不斷創歷史新高,此類策略的復制導致債券收益率水平再度接近歷史新低,疊加經濟短期回暖和通脹溫和回升的基本面因素,脆弱的債市再次無法承受,最終導致12月的債災。

從2009年市場逐漸完備到今天,我們已經經歷了幾個價值顯現的時點和幾個典型“反價值”時點,當收益率再度變得極端,而滯漲或長期蕭條等論調盛行的時候,就應當認真審視一下價值與反價值的時點是否已經到了。

富榮基金的呂曉蓉提到了研究的順人性和投資的反人性。

以信用債為例。

賺取的票息,永遠有上限,而虧損的本金可能無底限。

因此信用研究員永遠要問這個債會不會違約。

作為固定收益基金經理要爭取超額收益,一定要冒不確定性風險。確定性的低違約率可能意味著超額負收益,相反,多大的違約概率下給予多高的風險定價才是核心,“清湯寡水”和“火中取栗”都是投資人要避免的信用債投資范圍,在兩者之間的徘徊定價多需要反人性的思維方式。

很晚了,不展開,先摘錄這么多。

想想我這個白天苦哈哈,半夜不睡覺,搜腸刮肚,胡比翻書,現學現賣的油膩金融民工。

既然未來的不確定性在變大,如果無法置身事外,只能被困在金融行業里,那么就不管工作再忙,生活再煩,都不要懈怠了學習哦~

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“政信三公子”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 我有一個大膽的判斷

政信三公子

政信三公子