作者:楊麓寧、曾卓

來源:零壹財經(ID:Finance_01)

2021年是“十四五”規劃的開局之年,我國在統一綠色金融標準、支持綠色產品創新等方面,推出了一系列政策,推動經濟的綠色化轉型。

“十四五”規劃綱要指出,加快推動綠色低碳發展,發展綠色金融,支持綠色技術創新,推進清潔生產,發展環保產業,推進重點行業和重要領域綠色化改造;推動能源清潔低碳安全高效利用;發展綠色建筑;降低碳排放強度,制定2030年前碳排放達峰行動方案,推進碳排放權市場化交易。由此可見,綠色金融在中國宏觀經濟格局中的地位日益重要,正深刻改變著我們的經濟、金融體系。

圍繞2021年以來的監管政策導向,一系列熱議話題引發業界探討,譬如:何為綠色金融?怎樣發展綠色金融?目前已有成果及前景如何?帶著這些問題,本文將詳細解讀綠色金融的發展始末。

零壹智庫今年推出“科技賦能綠色金融專題”,展示綠色金融的發展歷程、細分領域、標桿案例、科技支撐等亮點成果,此前我們已發布下述2篇成果,以供業界人士借鑒:《融資租賃行業綠色債券盤點:2021年上半年發行規模突破200億元,同比增長147.94%》、 《中國碳中和債券發行報告:設立半年合計發行129只,總額超1300億》

一、綠色金融內涵概述

2016年8月31日,中國人民銀行、財政部、國家發展和改革委員會、環境保護部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會聯合印發了《關于構建綠色金融體系的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),對綠色金融給予了明確定義。

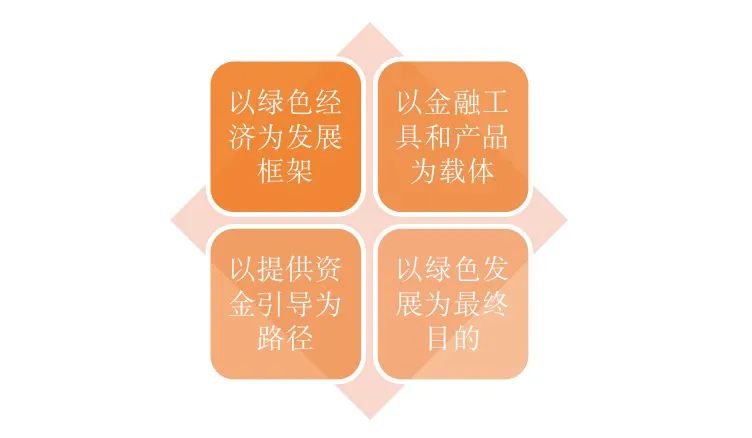

《指導意見》指出,“綠色金融是指為支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動,即對環保、節能、清潔能源、綠色交通、綠色建筑等領域的項目投融資、項目運營、風險管理等所提供的金融服務。綠色金融體系是指通過綠色信貸、綠色債券、綠色股票指數和相關產品、綠色發展基金、綠色保險、碳金融等金融工具和相關政策支持經濟向綠色化轉型的制度安排。”

由此可見,綠色發展是綠色金融的最終目的,強調經濟發展具有綠色屬性,以自然環境和資源保護為基礎前提,促進經濟社會與自然環境可持續健康發展。規模可觀、收益穩定的綠色經濟是綠色金融的重要保障,綠色金融在綠色經濟框架內,通過最優金融工具和金融產品組合為達到可持續發展目標提供資金引導。

與傳統金融相比,綠色金融突出的特點是將環境保護程度與資源有效利用程度作為計量金融活動成效的重要標準,追求金融與環境保護和生態平衡的協調發展。但綠色金融仍具有傳統金融的基本特性,在以市場收益為導向的前提下,實現產業和綠色政策的密切配合,將環境和社會效益反映在價格中。

從交易市場與金融工具來看,綠色金融主要包括兩方面:一是基于現有金融體系構建的,以綠色債券、綠色信貸為代表的金融產品;二是基于融合環境效益構建排放權交易所產生的若干金融創新。

綠色信貸,以促使企業降低能耗、節約資源和維護人類的長遠利益為目的,將生態環境要素納入金融業的核算和決策之中,促成金融與生態的良性循環。

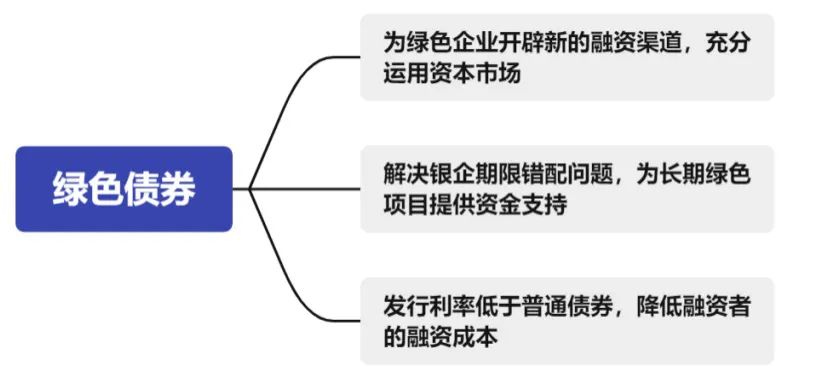

綠色債券,是為環境或氣候相關收益的投資提供資金的一種固定收益證券,是綠色項目的重要資金來源。2021年4月,人民銀行、國家發展改革委、中國證監會聯合印發《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》,為國內綠色債券支持項目及領域的統一和規范奠定了重要基礎。

綠色保險,又稱生態保險,是在市場經濟條件下進行環境風險管理的一項手段。其意義在于增強企業賠償和修復環境污染與破壞的能力,將環境成本顯性化,減少環境風險過大的投資行為。

第二方面也取得了一定發展成果,例如設立國際碳排放交易場所、推進碳排放權擔保業務、發放碳排放權抵押貸款等。

(一)形成中國式特色發展模式

一般來說,國外綠色金融體系由金融機構推動,政府提供輔助支持。而中國、巴西等新興市場國家的綠色金融體系則是由政策主導,被視為“市場化的政策手段”,形成了“自上而下”的以政府管理和金融監管為主體的發展模式。近年來兩種模式不斷融合,市場與政府共同參與。一方面,由于謀求綠色發展增加的項目成本會削弱金融機構的積極性,因此需要政府適當的政策引導和監督管理。另一方面,市場化機制可以推動資源優化配置,提高綠色金融發展效率。

一是環境風險控制型模式,要求從事金融投資的業務機構,尤其是商業銀行的信貸行為,在信貸信用分析中納入環境風險因素。此模式面向綠色金融發展全過程,以控制環境風險為目的,規范綠色金融的發展。具體表現為風險評級技術工具的進步、風險管理人才的儲備和相關經驗積累等。

二是綠色資金供給型模式,要求各金融機構成立綠色金融專有機構,專業從事綠色金融產品的供給工作,例如以綠色投資為主的綠色銀行、綠色投資基金、綠色債券等。此模式側重綠色金融的供給端,即推動綠色金融的主要工具專業化。

在十四五規劃的開局之際,中國在統一綠色金融標準、支持綠色產品創新等方面,推出了一系列政策,推動經濟的綠色化轉型。

2021年6月9日,中國人民銀行印發《銀行業金融機構綠色金融評價方案》,優化綠色金融激勵約束機制,首次將綠色信貸、綠色債券等業務正式納入考核評價范圍,評價結果將納入人民銀行金融機構評級等政策工具,進一步提升了金融支持綠色低碳高質量發展的能力。

8月20日,市場監管總局成立碳達峰碳中和工作領導小組及辦公室,發揮計量、標準、認證認可、價監競爭、特種設備等多項監管職能作用,將按照職責開展碳達峰、碳中和有關工作,為如期實現碳達峰、碳中和目標提供重要支撐和保障。

資料來源:零壹智庫,根據公開資料整理

(三)國有大行ESG發展成果與7家銀行綠色金融專營機構

環境風險控制模式下,銀行等金融機構的環境風險管理體系建設日益完善。具體表現為:環境風險管理經驗增加;逐漸形成完整獨立的流程體系;擴充環境風險評級的技術工具;提高管理靈活度;增加專業人才儲備等。

2021年,六家國有大行出具獨立的《社會責任報告》,對ESG進行披露并增加了應對氣候變化風險相關信息。其中,中國銀行、建設銀行、交通銀行等對應對氣候變化風險議題設置了獨立的章節。ESG即環境、社會和公司治理,是衡量可持續運營能力的綜合指標,可以為金融機構提供投資項目篩選參考、投資產品和服務設計的支持。在建設環境風險管理體系中,ESG授信有助于金融資源進一步向低碳項目和低碳企業傾斜。

工商銀行在社會責任報告中披露,改行實施投融資綠色分類管理,修訂了《境內法人投融資綠色分類管理辦法(2021年版)》,將綠色信貸分類管理逐步延伸到貸款、債券、理財、租賃、保險等各項投融資業務。加強環境敏感行業風險管理,嚴控產能過剩融資投放。

建設銀行提出將環境與氣候風險納入全面風險管理體系,針對氣候風險影響相對突出的火電行業客戶開展壓力測試,結果表明該行業財務狀況受碳交易因素影響最為明 顯,其信用評級和風險加權資產受氣候風險影響較小,風險整體可控。

綠色資金供給型模式下,專業從事綠色金融產品供給工作的綠色金融專有部門不斷增加。例如招商銀行成立綠色金融工作小組,專門負責綠色金融信貸政策以及相關產品開發。與此同時,綠色金融產品市場持續擴展,據安永發布的《雙碳背景下中國能源行業轉型之路》報告顯示,截至2020年末,中國境內外本外幣綠色貸款余額為11.95萬億元,居世界第一;綠色債券存量8132億元,居世界第二。近年來,中國綠色債券市場發展迅猛,呈現出以國企為主、發行主體不斷多元化、品種豐富、交易活躍等特點。

三、綠色金融前景展望

(一)以碳中和戰略作為轉型升級發展契機

碳中和以二氧化碳零排放為目標,要求企業、團體或個人通過植樹造林、節能減排等形式,抵消自身產生的二氧化碳排放。2021年3月5日,2021年國務院政府工作報告中指出,扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構。隨著碳中和的戰略地位日益突出,綠色金融的發展機遇也不斷增加,碳中和債是其中的關鍵一環。

碳市場本質上是金融市場,主要進行資金期限轉換和風險管理。與普通大宗商品市場相比,碳市場不僅能滿足當前碳排放權交易,更能基于碳價格信號實現跨周期投資和風險管理,具備典型的金融功能。

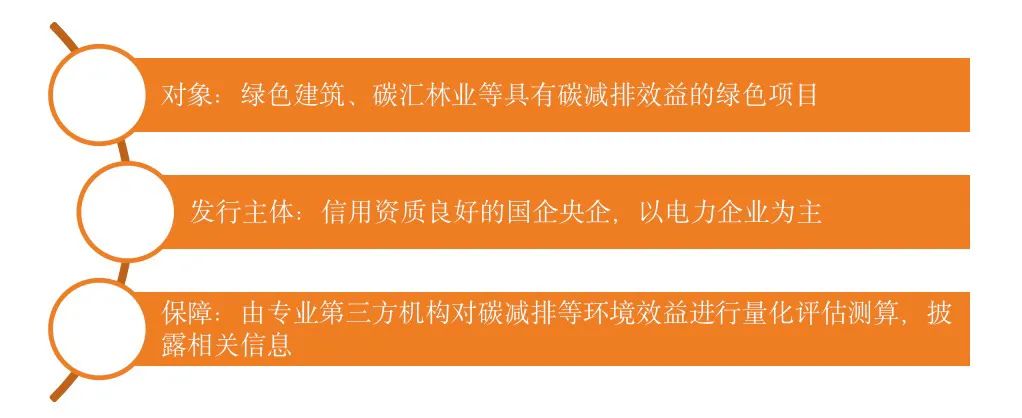

碳中和債屬于綠色債券的子品種之一,相比于其他品種,碳中和債具有資金用途更為聚焦、環境效益可量化、信息披露更為精細等特點,而被市場認為是普通綠債的“升級版”。碳中和債吹響了中國綠色債券市場高階發展的號角,2021年2-7月,全國78家公司共發行129只碳中和債券,總規模達1348.94億元,占綠色債券發行規模的39.50%。

目前,國內碳金融市場呈現三大發展趨勢:首先為統一交易市場,2021年6月,全國碳排放權交易市場上線,進行多市場、多品種、多交易模式的靈活擴展。其次為擴大市場參與者范圍,除發電行業外,建材、鋼鐵、航空等多個行業也將不斷納入碳排放權配額市場中,多元化的金融機構也將介入。最后是合理的配額分配制度,合理制定各行業碳排放需求和可以對沖的碳排放量現額。

用好綠色金融手段,有助于實現碳中和碳達峰,同時碳中和目標也是綠色金融重要的發展契機。金融機構參與碳市場交易,提供碳債券、碳配額抵押融資等新型金融產品,開發綠色金融服務平臺;政府部門助力全國碳排放交易市場建設,健全碳排放信息披露機制,做好前期準備工作。

綠色金融需要國家、地方、金融機構等主體不斷匹配相關政策、制度,為發展提供保障。

國家層面,為推動綠色債券擴大規模、提高發展質量,2021年4月21日,人民銀行、國家發改委、證監會三部門聯合發布《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》,統一了國內綠色債券標準。綠色稅收制度上,目前中國一方面通過稅收優惠鼓勵行業發展,另一方面通過限制性稅收政策倒逼企業和社會大眾及時作出調整。

金融機構參與綠色金融體系,可以從零售、公司和投行業務三方面入手。目前碳交易主要以批發形式進行,零售市場發掘潛力大,銀行可推出投資于綠色金融項目的期貨或私募股權類產品,擴大市場份額;公司業務層面,在全國性碳市場逐漸統一后,公司可將碳資產作為抵押品向金融機構貸款,緩解融資壓力;投行業務中,金融機構可參與碳交易的存管和清算、碳資產的咨詢和托管、碳債券和ABS等業務,不斷推動碳交易的市場化。

面對綠色金融未來巨大的發展空間,各相關機構應努力服務碳達峰、碳中和整體目標,逐步建立和完善碳金融市場配套建設,支持經濟綠色低碳轉型。

(三)解決產品開發、激勵機制等可持續發展問題

首先,綠色項目的界定、新產品的開發需在推進的基礎上進行規范。傳統經濟發展所帶來的環境問題眾多,綠色債券的種類隨著人們可持續發展意識的提高而不斷擴充,“氣候債券”、“藍色債券”等新的品種不斷出現,而相關的具體規范較為缺乏,需要在做好業務指引的同時應當梳理好工具體系,從而避免可能產生的市場混亂。

其次,規范綠色債券資金用途和款項管理刻不容緩。隨著綠色債券市場的擴充,“洗綠貼標”、存續期資金用途不明確、認證標準不統一,成為阻礙市場發展的重大問題。讓綠色金融不僅僅是一頂美化項目的帽子,而是成為一個真正具有資金流引導作用的強力引擎,是市場制度設計與落地需要突破的重點。

第三,綠色金融在政策的推動下逐漸成為熱點。然而,市場不是政策的附庸,如何讓綠色金融市場落地,推進市場化業務的開展,將成為亟待解決的問題。

第四,激勵政策與配套措施亟待完善。目前綠色金融已成發展潮流,但企業、金融機構等市場主體參與后的收益難以得到保障,甚至可能因成本增加阻礙發展進程。因此,政府介入是驅動市場的必要條件。例如,低評級高風險的綠色債券應出具政府擔保,降低融資成本;政府利用財政資金補貼綠色債券發行主體,提高發行積極性。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“零壹財經”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 一文讀懂綠色金融模式

零壹財經

零壹財經