作者:阿邦0504

來源:債市邦(ID:bond_bang)

今天新三板相關指數全線暴漲,引發了阿邦對新三板的兩則回憶。

第一則回憶與新三板一級市場相關。

阿邦當年讀碩士期間,學院給每位同學都配備了校外導師,也就是學校從企業里面聘請了一些中高層,為同學們提供就業指導工作。

這些校外導師在我們短暫研究生生涯里,一般只會出現兩次。第一次是開學時和大家見個面,第二次是畢業時過來領個導師證書回去。

這個MD是做新三板的,提供實習崗位的內容是整理新三板掛牌的底稿等。

現在我們知道,無論是股票的投行還是債券的投行,其賺的承銷錢都是來自于成功后的募集資金,說白了錢不是直接來自于發行人的口袋。

但新三板的套路不一樣,雖然發行人都來敲個鐘,但那不叫上市,而是叫掛牌。

因為發行人是沒有實現一級市場融資的,真的只是掛了個牌。

那怎么辦呢?

當時為了響應萬眾創新的號召,鼓勵發行人的掛牌,做大市場,許多地方政府為新三板掛牌單獨設立了補貼獎項,比如掛牌1單獎勵發行人200w。

于是,這部分補貼成了當時新三板承銷費的主要來源。

新三板掛牌流程的相對簡單,不像A股上市那般需要非常詳盡的盡調,其承攬的特點更接近于債券投行,一切都是標準模板流水化作業。

最后,名校碩士成為了那個便宜而又高質量勞動力,領著微薄實習薪水的幫XX證券的完成新三板業務考核KPI,最后還對這個MD感恩戴德。

現在回想起來,感慨不已。敬我們無知無畏的青春一杯!

股災前的資本市場環境和風格和現在截然不同,對比之下恍如隔世。

體現在市場環境上,當時無論是應屆生還是大機構員工,都有一股往市場機構發展的憧憬,看看現在很多市場機構大佬的簡歷,可以發現許多都是在那個時候從大行或監管走向市場的。

體現在資本市場投資風格上,債券投資就是各類下沉加杠桿吃票息,剛兌預期十足,大膽的機構能輕松做出一年20%+的投資收益率。股票投資則是坐莊、炒新、炒殼、炒概念橫行,大家都在互相打聽有沒有最新的“內部消息”,也不管這個消息能傳到你耳邊的時候已經是N手資料了。后來吃香的藍籌在那個年代被市場棄如敝履。

那時候,除了證券公司傳統的兩融業務上杠桿,滿大街都是”股票配資”業務員,通過恒生電子的“傘形信托”為投資者提供10倍杠桿,還有各路股份城商行提供“消費貸”,大家辦理的時候都心照不宣資金是流向股票市場的。

14年底啟動的大牛市,從證券公司起飛開始,然后是創業板雞犬升天,然后是尋找低價股,可以說逐利的資金把可以炒的板塊炒了個底朝天,彼時都在尋找著下一個投資“洼地”。

三板做市在2015年3月份的推出,猶如往鯊魚池里扔了一坨大肥肉,迅速引起了各路資金大鱷們的關注。

資金的瘋狂涌入,使得三板相關指數以一個45度角的斜率不帶調整的猛漲,2015年3月一個月的時間,三板做市指數實現翻倍,同期A股最猛的創業板指不過上漲了21.12%。

阿邦當時身處財富管理一線崗位,和各路基金公司銷售打交道,被灌輸了新三板是中國的納斯達克的觀點,最后自己也說服了自己決定大力投資新三板。

時不我待,必須早點埋伏進去割韭菜。

看著一路上漲的三板指數,阿邦是非常焦慮的,踏空的心在滴血。

因為這個門檻的要求,甚至還催生了一個借錢開戶的生意,開完戶就撤走資金,然后要收5w元的通道費,按3天的資金占用成本算下來,這個年化收益率超過70%,且穩賺不賠。

回頭看,這些資金掮客可能是當年參與新三板業務最大的贏家。

阿邦不愿意當這個通道費冤大頭(主要是資金量太小,無法承受這個5w的費用hiahia),而當時許多公募基金也押寶新三板賽道,推出各種公募和專戶產品,所以最后選擇了和朋友湊份子,繞道公募基金進行新三板投資。

選擇的是TH基金的產品,一是因為該基金是自己實習的老東家,有一種天然的信任感;二是產品的基金經理夸下海口,拍著胸脯承諾半年能實現50%+的收益率。

一個現金流和收入高度依賴于一個四線城市的項目, 然后賺的錢都是應收賬款的垃圾公司。無論怎么看,都不像是個值得投資的好標的。

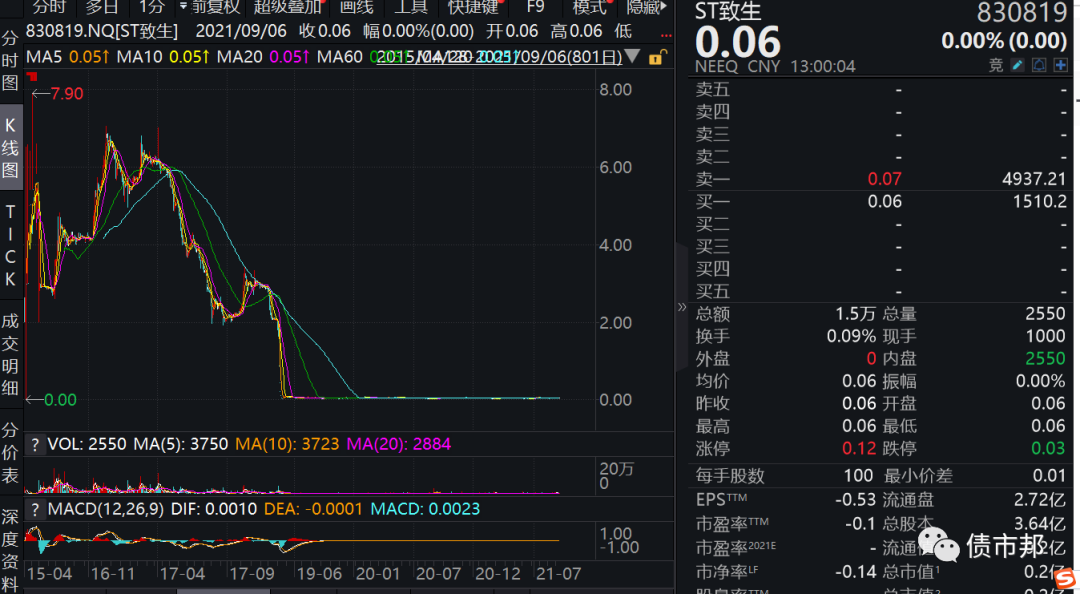

果然,致生聯發被發現財務造假,股價跌去了99%,只剩下6分錢/股。幸虧當時有裝修的壓力,在產品凈值還有0.78元的時候選擇了清倉(虧損22%+),如果留下來的話就不是腰斬而是腳趾斬了。。原來韭菜竟是我自己。。

那個基金經理?后來還在繼續瀟灑地混著,反正虧的不是自己的錢。慘痛經歷心有余悸,導致阿邦到現在都無法信任MOM的產品,押寶在人身上是最不靠譜的。

三板做市指數在2015年4月7號,提前創業板近兩個見頂,達到2673點,之后一路下跌,今天大漲后指數也還沒收復高點的一半,押注新三板賽道的投資人損失慘重。

經歷過當年新三板的瘋狂,對今天新三板的大漲也就更加平常心了。今天新三板的成交金額井噴,創下近年來新高,但三板做市的成交金額還沒達到15年峰值的一半。

還記得當年有個券商資管的新三板基金經理來分行路演,阿邦作為一個小朋友出席旁聽,提問環節戰戰兢兢問了個很簡單的問題:“大家都說新三板的投資價值是轉板帶來的流動性溢價,但今天看新三板的估值已經和創業板差不多了,投資時點不是很好吧?”

那位基金經理仰著頭回答:“背后的邏輯比較復雜,我說了你不懂。”

回頭看,原來投資中用最簡單的常識就可以排掉一些大雷。

今天創業板的PE是56倍,三板做市是32倍,精選層是24倍。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“債市邦”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 與新三板相關的兩則回憶

債市邦

債市邦