來源:一段棉線的投資思考

重點提示

本簡析基于作者投資業(yè)務經(jīng)驗撰寫,選用方法與核心觀點如有不妥,還請讀者不吝賜教。簡析內容僅代表作者本人觀點,與所在機構觀點無關。

本文部分內容來源于一季度撰寫的業(yè)務筆記,對市場價格描述可能與當下市場情況存在一定出入。

非標轉標這個詞今年終于有些走出了"污名化"的陰霾,利率洼地里各家做固定收益業(yè)務的機構言必談非標轉標。當然業(yè)務的政策導向仍不明朗,就不細談交易結構和產品細節(jié)了,只講講所謂非標轉標背后的業(yè)務邏輯。

首先旗幟鮮明的表達作者個人對非標轉標業(yè)務的觀點:在目前的固定收益市場環(huán)境中,這一業(yè)務形式有助于彌合長期以來信貸市場資金和債券市場(文中或稱"資本市場")資金在定價/供給邏輯上的雙軌制,也有助于促進傳統(tǒng)非標的加速消亡,在當下是有其顯著積極意義的。

一、非標轉標的經(jīng)濟實質

(如前所述,本文部分內容來源于一季度撰寫的業(yè)務筆記,對市場價格描述可能與當下市場情況存在一定出入,請讀者自行甄別。)

先來說說非標轉標的經(jīng)濟實質。

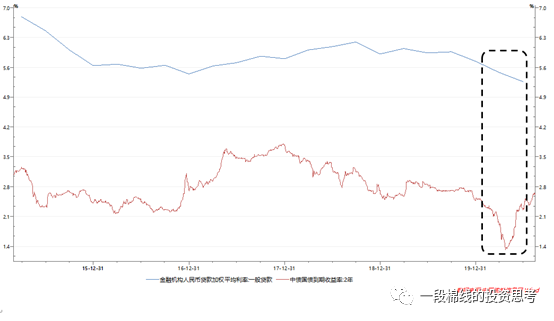

作者認為,非標轉標的經(jīng)濟實質是在信貸市場和資本市場之間的融資價格套利。其基本邏輯是國內兩個市場的利率完成“兩軌并一軌”之前,信貸市場和資產市場流動性相互存在一定區(qū)隔,針對同一主體信用來源的融資價格經(jīng)常會出現(xiàn)一定程度背離。當利差大到一定程度的時候,就會出現(xiàn)各類套利行為。年初以來,資本市場利率水平顯著下行,與信貸市場融資成本緩慢下行形成了鮮明對比,在部分主體身上形成了非常顯著的價差。

一季度作者預期今年資本市場利率水平維持低位的背景下,存在規(guī)模化套利機會。目前回頭看,套利現(xiàn)象確實出現(xiàn)了,部分已理順內部發(fā)行/投資機制的銀行機構也確實吃到了一波紅利。但隨著二季度末資本市場利率水平迅速上升、信貸市場利率水平繼續(xù)緩慢下降之后,目前的套利空間已經(jīng)趨向于收斂。

拓開一筆,雖然“套利”這個詞在國內市場始終存在污名化問題。但作者僅從研究探討的角度出發(fā),認為一定規(guī)模內的套利行為有助于彌合市場出現(xiàn)的非理性價格差異,除非套利規(guī)模已經(jīng)大到影響金融系統(tǒng)局部乃至整體不穩(wěn)定的程度、且由于某些正反饋機制導致價格扭曲無法自行糾正,應允許市場主體自主通過套利行為矯正市場出現(xiàn)的無效現(xiàn)象。通過行政命令進行硬性微觀調整,短期內看立竿見影,長期卻會導致市場因為一直吃“抗生素”造成自身免疫力低下,無法和等著進門的國際野蠻人充分對壘。

二、非標轉標的定價邏輯

如前所述,非標轉標的經(jīng)濟實質是信貸及資本市場之間的融資價格套利,業(yè)務鏈條的各個環(huán)節(jié)包括:融資人、交易組織方及通道、投資人。

一個基于套利邏輯的新融資業(yè)務能夠成立的基本前提是投融資雙方的邊際交易條件均得到改善,即針對融資人來說邊際融資價格得到降低、融資期限得以拉長;而針對投資人來說則是針對同一/近似信用來源的同投資久期對應投資收益獲得提升。

由于是套利業(yè)務,這里就存在一個“套出來的利差”如何分配的問題。其背后的實質是融資人、交易組織方和投資人三方誰的談判地位更加強勢的問題,具體表現(xiàn)在產品的定價邏輯上,就會出現(xiàn)三種不同的定價方法:

- 融資人更加強勢:趨向于成本定價方式,即產品發(fā)行價格 = 對標的其他標債 + 交易成本 + 作為打賞的溢價;

- 交易組織方更為強勢:趨向于市場雙邊定價方式,即對融資人采用略低于非標價格定價,對投資人采用略高于可比標品定價。主要適用于交易組織方實際進行非標資產囤貨、做了dealer的情形;

- 投資人更加強勢:趨向于收益倒扣方式,即產品發(fā)行價格 = 非標融資價格 - 交易成本。主要適用于融資人較依賴非標融資,并向少數(shù)投資人定向發(fā)行的方式。

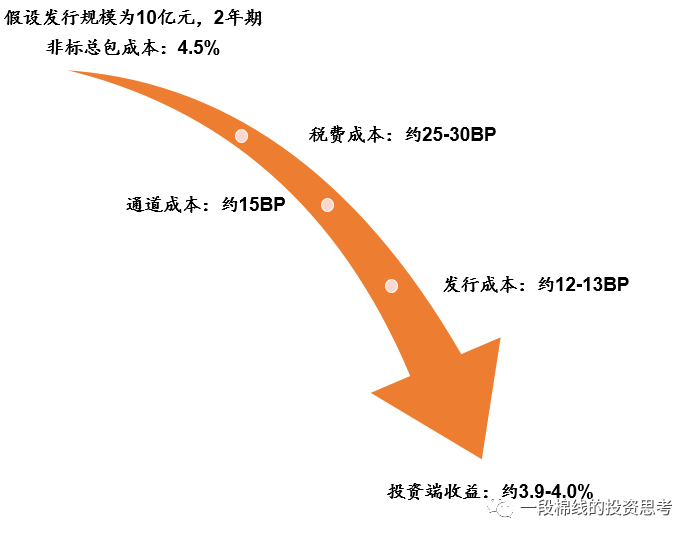

在真實交易里三方之間往往有更激烈的談判過程,最終出現(xiàn)一個較混合的結果。下圖即為非標轉標交易過程中主要涉及到的成本支出(數(shù)值僅為示意,并非真實交易價格)。

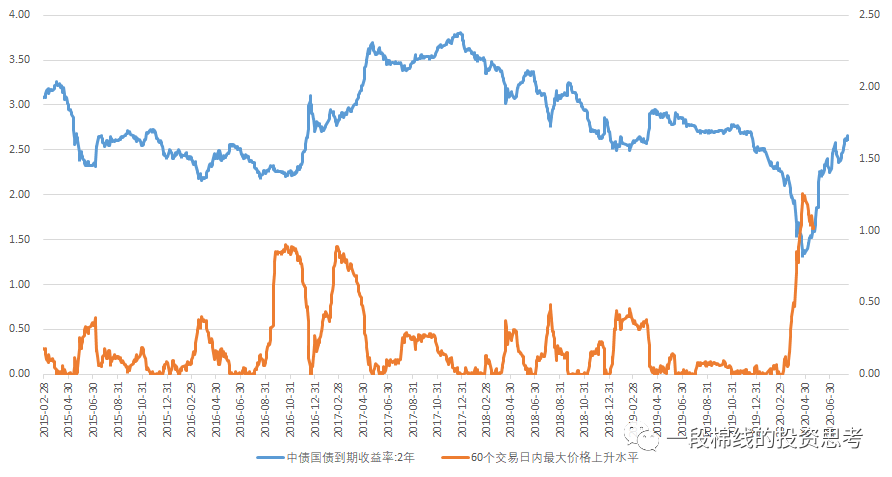

對套利交易來說,價差出現(xiàn)顯著收斂是最主要的風險。完成一單非標轉標交易所需時長大體在2.5-3個月之間,期間出現(xiàn)利差大幅度縮水時很可能項目就無法順利推進下去了。進而判斷,假設信貸市場平均價格在一個季度(約60個交易日)之內的波動較小,那么影響兩個市場利差的主要因素可以近似認為是資本市場利率水平從當下后滾60個交易日內最高利率水平和當前利率水平之間的差值,對應差值越大,說明在后滾60個交易日中發(fā)生利率上升(即兩個市場利差彌合)的程度越高。

如下圖所示回測結果,今年以來以2Y國債(2Y是非標轉標交易較有代表性的投資久期)標示的資本市場利率在五六月之間發(fā)生了快速上升,指示出開展非標轉標業(yè)務的上佳時間窗口應在3月底之前。

值得一提的是,在兩個市場利差極其劇烈的走擴后,中介機構出現(xiàn)了組織推動非標轉標業(yè)務的應激反應,但這種應激反應是相對后置的。除了資本市場利率發(fā)生了快速上漲之外,信貸市場利率也并非保持不動,而是仍然在緩慢下降之中,隨著兩個市場價格差異快速彌合之后,業(yè)務機會就會被逐漸吞噬掉。目前大量機構已經(jīng)發(fā)現(xiàn)開展業(yè)務的難度在不斷提高,可以預見,隨著兩個市場的實際價格差異收斂至約80BP以內,交易量就可能因為在扣除覆蓋日益提高的通道費用之后無法達到投資人合意的溢價補償水平出現(xiàn)一定萎縮。

除此之外,非標轉標業(yè)務還面臨PPN/私募公司債等新品種對其產生的擠出壓力。隨證券法修訂影響,公募債券的上限比例被逐步取消,各類私募債券的發(fā)行準入限制及募資用途限制也有可能會進一步放松,從而擠占非標在發(fā)行人融資比例中的份額。同時,私募債券相對非標轉標品種在投資人端仍然被認為是一個流動性相對更好的品種,品種認識程度上也存在一定差異。

三、或適合開展非標轉標的主要行業(yè)

從發(fā)行人角度來看,非標轉標的主要訴求是降低平均融資成本。但針對部分特定類別的發(fā)行人來說,可能會附帶調節(jié)報表(或不新增表內負債)的訴求。需求或相對較大的行業(yè)列舉如下:

1、城投平臺客戶

城投平臺客戶對資產負債率相對不敏感,開展非標轉標業(yè)務的基本需求是降低邊際融資成本。引導客戶發(fā)行此類產品時應主要對標替換存量高成本負債及降低新增非標/貸款融資成本,相比市場化發(fā)行其他標類品種的溢價來源主要為融資額度及價格的確定性。

2、建工行業(yè)客戶

隨新老基建在今年大規(guī)模鋪開,建工企業(yè)帶資建設的配套融資壓力可能會進一步加大。由于國資委要求今年底央企合并報表范圍內資產負債率相比2017年底下降2%,其中屬于央企及下屬各子局主體對于表外融資需求將進一步提升。

目前針對具有表外項目公司的發(fā)行人,比較常見的是通過對表外項目公司發(fā)放貸款、母公司增信的模式構造信貸資產并轉標,協(xié)助客戶以較低成本獲得表外融資。如資本市場利率與客戶表內融資價格有穩(wěn)定價差時,也可以引導客戶開展非標轉標降低表內融資成本。

3、“過剩產能”行業(yè)及其他類別客戶

此類客戶表內外融資成本相對較高,如資本市場利率與客戶表內融資價格有穩(wěn)定價差時,可以引導開展非標轉標降低平均融資成本。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“一段棉線的投資思考”投稿資產界,并經(jīng)資產界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 簡析非標轉標的業(yè)務邏輯

一段棉線的投資思考

一段棉線的投資思考