作者:rating狗

來源:YY評級(ID:YYRating)

2021年的信用債市場,從上半年的平淡無奇,到下半年的風云變幻,目前仍在醞釀。

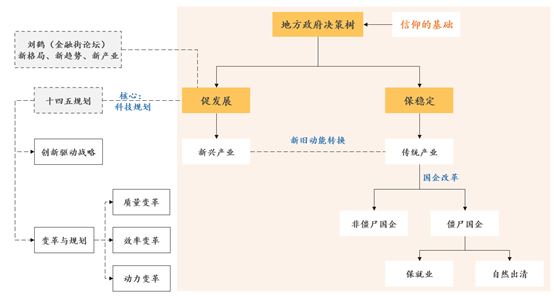

我們面臨什么樣的環境和變量?這個行業會崩塌嗎?有什么樣的因素在重塑市場?

我們首先回溯歷史脈絡,重新抵達去杠桿的現實,現階段我們有人民幣國際化的挑戰、制造業競爭力提升、資產泡沫擠出等多重任務線,因而發展理念的躍遷不容忽視。這是跨越階段的主線,哪怕是短期被耽擱。

接著,從市場角度看,擠出泡沫(去杠桿)帶來違約,風險看似有抬升;但是政策定力看,這一層面政策定力一貫,短期會微調(結合不同的訴求但是打破剛兌讓垃圾資產出清的思路未變);此外結合社會賬來看,我們不能僅考慮經濟層面,也即很多考慮不僅是出于經濟慣性,如真的只考慮經濟效益,那么教育最有發言權,大家心安理得繳費、拉動商業消費旺盛,但是社會賬一算之后,直接砍掉;所以這個層面加入后考慮信用債的問題更為全面些。目前不宜過度放大恐慌,也不宜夸大市場重要性。這里特別是房地產板塊感受至深。

最后,違約單純一兩個名字沒有意義。在投研躍遷上,我們要做的是內外結合,盡量不要標簽化、刻舟求劍過去經驗,回歸現金流保護策略。從產能和行業變遷地位,到需求側分析,到落腳企業資金循環動機和治理等層面把控投研主線。此外,可以試著固化些規則,如指數類投資等,讓規則成為規則,戰勝人性。

這是一場漫長的旅途。大自然是美麗的,也是殘酷的;市場,亦如是。

01 歷史的脈絡:拐點與去杠桿

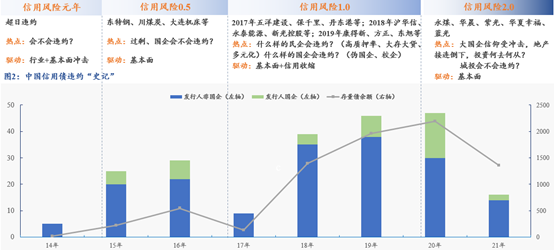

從有違約開始,信用債又經歷了好幾波小的周期,但是從2014年肇始的違約,一直到現在,我們很可能處于同一個大的周期里:金融去泡沫的階段里,對于一些歷史的存量問題,試圖解決。

其中,又可以分為三個顯著的小階段,每個階段的當時主導的矛盾不太一樣,但是從2014年開始,逐步清退影子銀行、擠出資產泡沫,這一核心矛盾,并未放下。

第一階段:2014年下半年-2016年8月,這一階段,短期經濟下行、周期品產能過剩、房子庫存積壓等,整體而言需要一定程度的寬松預期對沖。但是因為制造業內受產能過剩,外受全球貿易有停滯的勢頭,整體效益有限,資金形成堰塞湖,涌入金融、地產等領域,出現了新的經濟癥結。

第二階段:2016年8月-2019年底,這一階段,整體而言保持較為嚴格的去杠桿決心。期間民企暴雷,主要是前期過度加杠桿的企業、盲目多元化的企業,杠桿驅動型為主導致的濫用杠桿,但是增量蛋糕變少,存量紅海博弈,資金使用效率也變低,積累了較多的不健康的發展速度,典型的企業如海航等,都在這一階段的狂奔勢頭凝滯。

第三階段:2020-到現在。疫情短暫打斷了去杠桿的進程,但2020年分項來看,杠桿整體是融資平臺、國企央企為主導,此前的民企整體仍處于縮表階段。2021年政策回歸常態化,降準更傾向于+銀行對小微企業投放組合起來,同時嚴控地產(三道紅線)、城投(15號文)。整體政策相較2017-2018微調,盡量保障制造業,而更為精準的在城投和地產上放了關注重心,這兩塊成為短期高壓線。

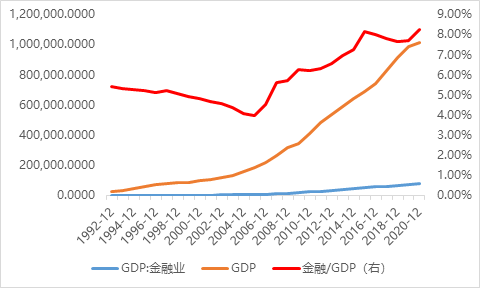

這三個階段,各有側重。2014年矛盾讓位于經濟下行,增長更為看重,但是從資金堰塞來看,整體進入了虛擬經濟,2015年金融業增加值占比高達8.17%,如果簡單套用微觀法則:金融是實體的鏡子,也即金融業應該是實體的真實報酬率,接近8.17%,顯然這個數據是失真的。

另外一個維度則是房地產+建筑業的泛房地產行業占比,這個口徑缺失了有關上下游拉動如鋼鐵、水泥、混凝土、建材、家居、家電等,但是建筑業的話也含基建,所以兩者一減一增,簡單作為房地產口徑的衡量指標,可以看出經濟體以鋼筋混凝土的房子作為衡量,整體2020年末占比接近14.52%,意味著整個房地產對于分配環節蛋糕的切分增幅巨大。

站在價值創造視角來看,房地產顧名思義是不動產,其真實的價值基于使用價值,滿足了生產活動的日常所需;但是從我們現階段的占比來看,房地產更類似于分配環節的收入轉移機制:隱形的、通過預期和社會其他價值聯結而制造的剛需,導致房地產整體在國民收入中分配占比越來越大。但是從其定義來看,他并不能帶來生產效率的提升,也不能起到良好的激勵,因而現階段的房地產,到了一個資金堰塞湖,窒息了其他行業的資金可得性、拔高了資金成本和分配的市場化特征。

站在這兩組數據的視角下,如果金融是考慮了市場的資金可得性即資本的價格,那么房地產作為勞動力的生活必需,那么隱形測算是:資本成本接近8%;而勞動力成本除了常規稅收之外,房地產的年隱形成本占收入的14%以上。因而,這兩個產物的融合,帶來整體社會的撕裂,階層對立。

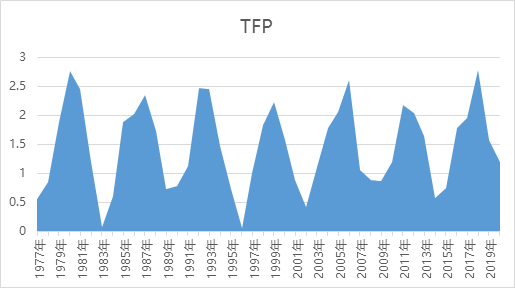

此外,相對學術的算法是計算全要素生產率,也即TFP,這個指標衡量了真實的技術進步相應的貢獻。但是由于數據口徑問題,可能各種測算方法有一定誤差,但是學界整體而言對于經濟的技術驅動和技術進步來看,存在一定程度的誤差,但是從數據的波動看還算有一定的周期性,但是擔憂整體TFP下降以及帶來的動能不足,則是共識。特別是中美貿易背景下,我們從追趕者向創新者的角色需要實現躍遷。

注:數據參考Battese和Coelli的模型,采用最新的SFA方法進行計算;資料來源人大經濟論壇

所以,在所有的政策文件中,無論是房住不炒、高質量發展,還是去杠桿、十九大的三大攻堅戰中的防范化解重大風險,很多事情是事情的不同側面,意味著我們面臨著新的發展理念的時代躍遷,這個躍遷正在進行時。

02 信用的環境與我們面臨的問題

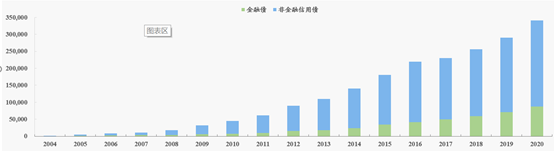

信用債從大發展開始,其實歷史極其短暫。真正的市場擴容,是2008年的4萬億刺激之后,逐步發展;但是真正提速,則得靠近2015年的公司債改革,但是也埋下了九龍治水的歷史脈絡。

但是單純從體量上看,信用債既重要也不重要。

重要的是,從社融占比來看,由于債券擴容,目前接近小30萬億體量,擴充了直接融資市場,逐步優化信息披露機制,也健全了這個市場的玩家和規則,在大一統的市場格局下,可以有效實現金融資源跨空間布局:資金-項目的高度撮合平臺,實現了整個市場的監管和立體化。

不重要的是,我們仍是銀行為主導的間接融資體系,而且非銀整體規模不大、且資金來源高度仰仗銀行體系輸血,這個背景下,看似直接融資的市場有很多內核仍是間接融資,如存在顯著的包銷行為、PPN定價發行等,只是個別銀行類信貸的創新通道。第二條原因則是,相比社融體量,信用債占比仍較為有限。第三條則是,我們雖然有債券通,但是海外持有的境內債仍是利率和高等級為主,很少直接參與信用債,信用債的玩家更多在離岸市場,以中資美元債的地產為主。因而整體的信用債市場可以歸納為:銀行體系資金來源為主、銀行導向為主、整體規模有限仍待擴容、外債占比較低、整體相對封閉的市場體系。

所以信用債不是法外之地,企圖通過綁架輿情、制造剛兌思維的,都會付出非常大的代價,這也是信用債一直強調的市場化、法治化和國際化的思路。在泡沫尚未出清的階段,任何領域,都可能面臨一定的手術,而資產甄別則構建了穿越牛熊的護城河,也即要回歸資產的自身現金流能力、資產可變現性與基于未來預期的外部融資可得性。

※是什么支撐他的融資?(足夠的歷史經營數據,還是政府的干預?)

※現金流能否構成回血閉環?(主營業務回血速度、經營周期匹配等)

※靠什么來償還到期債務?(是否匹配經營周期、還是只能依賴再融資)

※潛在外部支持可得性和靠譜性?(內生枯竭的時候,一般外部支持也會枯竭)

※凡此這些,都構成我們分析的落腳點。

接下來,我們以房地產為例,復盤下最近這一輪信用下滑和其中蘊涵的傾向。我們要解決如下幾層思路的問題:第一個維度,就是房地產非市場化的特征,其政策和調控力度問題。第二層是房地產違約的因素,以及和房價的相關性。第三層是個體和行業的問題,市場沖擊的潛在面。第四是經濟賬和社會賬分開算的問題,也即地產的處置其所面臨的順位問題。第五是房地產風險傳導和金融系統風險的問題,這個決定了手術的節奏問題。第六是高階問題,我們為什么需要做這個手術。

這些維度構成了地產除了經濟意義上的算法,還有些其他維度的事情

第一、房住不炒的決心問題。這個是高壓線,短期不會松動。但是在我們前述文章中已有提及,整體政策可能出現層層加碼、執行偏左的問題,因而會有超出政策原意的調控,如正常的按揭、開發貸都受到了一定程度的干涉,網簽備案速度等也不可控,地產整體需要比拼過冬能力,高杠桿主體影響最大邏輯較為清晰。

第二、房地產違約因素,以及房價的關系。整體而言,由于我們的國有土地唯一所有人是國家,因而供給視角看,政府成為唯一合法的土地供應商,只要這個角色把握在,短期土地供給節奏是可以把控的,因而房地產違約,基本沒有是房價下跌的因素在。房地產的違約,論述非常多,比如泰禾的高杠桿+慢周轉,華夏幸福的一級城投模式+資金大量沉淀+遇上環京調控+慢周轉,多維度拖累導致其現金崩盤,藍光則是擴張土儲時點維持高位,項目甄選能力差+去化弱+高杠桿滾動,從很多項目視角看股東投入已經接近清零整體打包處置的意義不大,這也是很多企業是單個項目購買的核心邏輯所在;當代、花樣年等違約,中小地產沖擊都走在高息融資+土儲能力差無法有效過冬。但是再回到目前的價格層面看,房地產的違約和量(銷售回款)更相關,和價基本無關聯)。而且和量的相關,更多是在業態、區位和開發進度等層面上,并非是現房難以出售,更多是產權上過多抵押權等導致的權屬糾紛。

第三、房地產公司和房地產行業的問題。這一視角下,我們試著區分2者的區別。

首先,房地產行業整體招拍掛的設計,貌似非常的市場化運作。但本質而言,作為次生而言,房地產的人才流動、薪酬設計等高度市場化;但是房地產的運營、其拿地、開發等,有高度的非市場化的空間,這一部分而言,房地產在某種程度上也是持牌機構,能不能參加招拍掛,有沒有資質,甚至可能和當地住建局有沒有關系,環保消防能不能拿到證,都是核心競爭力。因而從這個視角而言,國內的房地產行業的上游是政府,下游是居民,需求是一直在的,供給則是政府壟斷,因而作為中間商的角色,整體而言有足夠的韌性。房地產企業,不等于房地產行業;房地產企業可衰亡,但是作為這個行業,已經利益格局千頭萬緒,會面臨重塑,每個重塑的規則,都可能帶來某些不適應企業的死亡,但是整體如果健全市場化、法治化的規則,那么這種推陳出新,就像是機體進化,是沒有問題的。

其次,從行業的運營方式來看,此前的房地產更像是通道角色,拿地的錢來自前融,開工的錢建筑商墊資,迅速期房銷售回款成為房地產的可動用資金鏈(此前預售資金多有挪用),這些錢迅速進入下一輪循環,在這個背景下。人口的需求推動成為銷售去化保證,政府的規劃和土地供給,成為各家地產競奪內容,市場整體地王頻現、建筑不達標、質量把控不足等經常出現,市場整體是無序并推高了預期。

所以這一波行業整合大勢,地產公司和地產行業的關聯度,并非那么大。而且如果僅僅是通道角色,并未真實創造價值,反而一堆涉及建筑工資欠發、爛尾、項目停擺等,股東出資抽逃等,那么這個被整頓,就是應有之意。

公司死亡,行業增加韌性;這和進化論個體衰亡,帶來種群多樣性的自然選擇邏輯一致。

第四是經濟賬和社會賬分開算的問題。這個問題,讓我們的視野不再狹隘的盯著一畝三分地,而是換個角度來看房地產企業和違約所涉及的多個維度和側面。

站在金融機構視角,顯然是形成了不良債權;站在民生視角,可能造成爛尾和群體性事件;站在政府視角,帶來本地土地市場的沖擊和消化問題。在不同的角度算賬,可能是不一樣的成本。但是作為非市場化的一個行業,牽扯眾多部委和地方政府的協調監管:央行、住建部、銀保監會、地方政府利益、金融機構等。

第一,顯然不能只算經濟賬。如果只算經濟賬,那么在金融機構利益最大化的視角下,可能是完全占有項目,因為抵押權一般在開發貸手上,因而可以賤賣,只要能覆蓋優先債權即可;但是會不會帶來項目爛尾、交付問題,那不是金融機構想考慮的問題。但是顯然這個實操中,會被卡殼中,不會有這么順暢的處置流程。

第二,如果不能只算經濟賬,那么利益的平衡方則是多重博弈、因地制宜,各個口子領導,協調利益關聯方,如央行和銀保監鼓勵成立債委會、住建部嚴格落實預售資金監管保交付、地方政府協調城投或國企接盤保證一定限度的正常進行(前提是對地方有利益)。在這個背景下,所有的債權其實都是劣后,劣后于民生訴求,劣后于當地政府的利益訴求。

所以地產博違約回收,可能是需要多維度運作,并非純經濟問題。把這個角度思考清楚,可能對于未來地產的出清、企業的逐步收割現金流退出,有比較好的認知水平,盡量給自己留足安全邊際,避免成為救火隊長。

第五是,房地產風險傳導和金融系統風險的問題,這個決定了手術的節奏問題。這個問題,其實更類似于是上述問題的延伸。先談結論,房地產企業風險到金融體系風險,的確是可以割裂的,因為前述:房價還有穩定空間、項目和經濟社會賬一并計算不太可能出現立即踩踏的鏈式反應。

首先,銀行的信貸資金此前確實是房地產可得性最高的品種。但是考慮按揭的首付比例、開發貸的抵質押,從項目視角看,只要房價不出現崩盤,未來不論是誰接手,在房企涉險之后,可能會出現階段性的維穩導致流動性凍結,但是從長期處置思路看,并非無抓手。

其次,房住不炒的預期管理,精準的施策,本質來講是期望擠出不健康的泡沫,而非刺破。因為我們這么龐大的市場,各地政策理解、執行,帶來的偏差可能會有些期望外的風險產生,但是我們要篤信為了防控風險而非刺破風險,所以房住不炒和穩房價其實是政策都希望做到的平衡,在這個背景下,矯枉過正后,會有政策調整,但是期間扛不住壓力測試的企業,并不會影響政策的初心。

在這兩個邏輯下,房地產的風險蔓延至金融系統,在資產抵押端、政策干預預期兩條潛在路徑上,就被阻滯了,整體而言,不會出現系統性的風險。這一點,在金融街論壇上有更高維的表述,但是整體上,確實因為我們的對沖手段、行政化程度,以及金融機構資源還都可以協調,所以風險短期是會被阻斷解決。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。作為市場的參與者,我們更多的受到最靠近的事件情緒傳導,很容易被情緒放大恐慌,而覺得有山崩地裂之勢,其實如果按歷史的脈絡、現在的定位和未來的預期三個視角,我們可以把問題考慮的更清。

第一,沿著本文前述的歷史脈絡,金融增加值、通道空轉、地產占比,整體都是在分配環節做文章,而對經濟驅動不足,導致競爭活力不足,這發展理念是需要變革的。

第二,是從資產泡沫和人民幣國際化的視角,也即現在的定位來看。從房地產占經濟增加值角度,人口自然增長率角度,都可以看出房地產的確是有些泡沫需要擠出,不可能放任狂飆。此外,我們房地產價格衡量的資產單位,本質上而言很多是邊際定價產生的,但資產一旦到一個高位且流動性依舊泛濫的時候,會給予較大的投機交易和套利可能,內生性的進入脆弱環節。

何謂邊際定價,我們大體上可以如下假設一個大型城市,初期戶籍和常駐人口均有500萬人,房屋自主率50%,也即有250萬人自有住房。假設以1998年住房價格指數為1.

在1998-2008這10年期間中,房價有所上升,人口流入100萬;同時房價上升了2倍,即不考慮通脹因素,住房價格指數為2,其中常住人口從500萬變為600萬,房屋自主率上升到70%,也即期間解決了170萬人的住房問題。那么邊際定價是,其中這170萬的定價,決定了所有房屋所有者420萬人的總財富水平,也即不動產衡量下的250萬的身家也有波動,也即財富除了邊際新增效應,還有250*(2-1)*存量面積w=250萬w的增量。

在2008-2018這10年間,假設房價繼續上升4倍,房價指數為8,人口繼續流入100萬,房屋擁有率上升至80%,也即期間新增住房140萬人體量,那么社會總財富增加不僅僅是這140萬人,而是420萬+140萬,導致整體的價格泡沫=560萬*(8-1),整體財富效應明顯。

但是從增量定價角度看,泡沫化階段如果流動性非常高(如偽裝制造業貸款炒房)、預期宣傳(房子稀缺一房難求),會進一步撕裂社會,導致邊際定價失真。那么站在房價角度而言,假設房價回到2008年,雖然價格是大幅下挫,但是從財富視角,影響的是邊際增量,而很多此前購入的不會受很大影響。此外,年度間增幅非線性,如果考慮2015-2016這一波炒房,基本價格再次翻倍,那么邊際整體量的視角看,相對有限。

因而從房價不能降,更多是市場炒作的預期,從現實可能性視角的影響度來看,沒大家想的那么悲觀。

那么站在現在的視角看,手術的時機,其實已經被耽擱了些時期,如果能在上一波房價狂飆之前,市場的韌性可能更強。但是這個不是現在繼續放棄手術的理由,所以時機也要考慮問題的嚴重性,另外一個維度即是人民幣國際化。

我們現在處于中美博弈的關鍵時期,挑戰美元地位,一要有制造業的優勢,這樣可以有真實掌控力,是對美國、歐洲的基本盤;第二是堅實的貨幣,所以我們國內的貨幣政策,要受到一定程度如我們希望達到的作為結算貨幣的制約,也即需要紀律性,不可能完全通過寬松政策,大水漫灌掩蓋問題(這樣導致人民幣貶值壓力暴增),此外資產泡沫疊加貶值預期,難免會出現2015年的外匯外逃事件,所以地產的泡沫是需要擠壓的。

第三,是未來的展望。這一點,更側重于社會層面的問題。沒有一家企業靠經營過去而成功,只有售賣未來,才有未來,這是特斯拉、硅谷等為代表的方向。而我們過去,太多的金融資源、人才資源,全部消耗在房地產里面,而制造業的投入、迭代來看,創新和速度,仍有提升空間。此外,大道至簡,一句話房子是用來住的,回到最核心的和民生相關視角,就是保民生。我們的政黨,是代表廣大人民利益,也即這個不可能是體現是口號層面;而在之前的分配領域中偏向資本的傾向帶來了嚴重的社會割裂,從打工人、躺平、生育率、三和大神等社會觀察點來看,在民生上的幾座大山教育、醫療相繼被拔除,而房地產不是法外之地。

上述以地產延伸的6個思考維度,可以繼續簡單總結為以下幾點:沒有大而不能倒(行業和公司有質的區別,恐龍可以滅絕,生命演化依舊延續)、不要試圖捆綁政府(風險是可以切割的)、問題需要從社會賬角度測算、資產泡沫擠破而非刺破、人民幣國際化等努力均需要強化制造業能力擠掉資產泡沫。

那么站在此前幾輪違約潮的思考下,如產業債中高杠桿多元化民企、弱國企、僵尸國企等,故事并沒有很新,除了永煤違約的速度超預期之外,其他的違約的類型、大致的分布,仍是可以預期的,只是具體是誰有一定的隨機性,因為違約在某種程度上也是有時間和行政干預的特征。

我們可以進一步歸納得出,我們在此前的杠桿驅動的后遺癥下,仍有一些泡沫需要擠出;但是對于一些過于激進的投資機構,雖然是擠出泡沫動作,但是正好是問題資產太多,可能感受是至深的。但是不宜放大恐慌,而且這一輪信用的背后可以有清晰的改革的邏輯,可能存在矯枉過正的可能,但是會有調整政策,整體而言是甄別資產、防御為主,加上一些其他的策略穿越這一輪信用周期。

在目前的信用環境下,單純賭哪個公司會不會違約,意義不是很大。之所以這么說,是因為信用本身就具備反身性和脆弱性,危機會自我發展和形成,而且我們需要區分:流動性枯竭的短期壓力和資產嚴重縮水的兌付壓力,這是2種截然不同的風險實質,雖然表現形式都是違約。

第一維度,避免固化思維,也即打標簽不可靠。2017-2018基本導致市場民企一刀切,但是一刀切之后,還得投,很多機構會涌入尾部國企(要收益),就被鹽湖、永煤、華晨的坑逮住了。所以本質而言,標簽有一定合理性,但是作為研究要反人性,去研究標簽背后有哪些特征:是公司治理、財務穩健、行業沖擊還是多元化擴張,其實新光控股違約和泰禾違約,驅動因素也完全不一樣,回收率也肯定不一樣。所以大家打完標簽之后,還是城投最香,那么未來會不會有些城投懲罰性違約?這個就是最大的不確定性。

但是從15號文、地產融資管控,債市2大天王都被摁住的背景下,其實產業債的機會、重塑和一些創新品種,可能有獨特的挖掘價值,反其道而行之,才可能有超出眾人之長。

第二維度,淡化過去某些成功經驗,過去的成功并不能復刻。類似于河北硬漢的兌付,他有深刻的時代和市場背景,從本質角度看,他的兌付是奇跡,而非研究所得來的。

天時:永煤違約的定性逃廢債、債市割裂(顯著的情緒傳染導致拋售云南、天津、江西等),市場不知道接下來的幺蛾子是什么。在這個時候,信心尤為重要,所以這個時候的天,即環境變量,導致了冀中的定性有很高的政治站位。

地利:河北整體而言,相對保守,且除了冀中沒有其他企業(華夏不算),這個時候聚焦金融資源和彈藥,僅此一家。

但是上述幾個條件,是不可復制的。從這個角度來講,從這個債賺到錢,并不意味著投研體系和思路可以延展。但是值得借鑒的是,如果從這三個角度,能夠找到一定相似度,且有一定的對沖預期,如現階段的地產,做些抄底策略,也是值得肯定的。

第三維度,回歸現金流和內生保護邏輯。這一層面,其實是萬變不離其宗,先找到發債驅動和償債來源最本質的東西,如城投之于區域發展,制造業之于銷售回款和主業相關。這一塊,是構成長視角下,投研試圖把握的東西,防御+進攻雙重都可以迭代。

防御層面,如在弱國企視角下,顯然第一還款來源是再融資,那么買入并祈禱,其實非常大的壓力在再融資環境、股東或政府支持下,這些并不取決于經營層面。那么在這個視角下,除非有足夠的信仰,一般是建議低配的(可能有些背景下資產切割、核心子公司能夠甩掉包袱,預期走強,可以短期敞口配置,如此前的化工央企)。

進攻層面,如在景氣度躍遷、行業格局即將重塑、債市品種選擇上,可以考慮一些此前忽略的資產。典型的如煤炭2016年反轉、造紙2017年度景氣度上揚;電解鋁行業帶來的高收益回落(見此前YY:宏橋:寒冬已過、電解鋁的春天等文)。

那我們可以試圖找些能夠跨越周期的因素。

一,關注行業產能和資產設備的運行健康度,避免細分領域陷阱,一般而言,在一個子行業,活得比較滋潤的也就第一和第二,避免在細分子行業繼續細分,分出這個領域的第一名意義不大,如PTA行業,經歷一輪周期之后,遠東破產、翔鷺爆炸,而榮盛、恒逸、恒力等有所受益,但是從債券投資視角看,也并非可全部無腦買入。找準核心龍頭,且血比較厚,整體不虧現金流,能夠扛到春天來臨。而如一些行業,特別小眾,如氮肥行業,整體在工業用電上漲后可能潛在虧到現金流,所有的小廠承壓,并不具備信用債投資的邏輯。這是第一個維度,抗挨打能力和是否有整合他人能力。

二,從需求的關聯度出發。類似于三胞違約,在3C線上化過程中,線下沖擊的需求是斷崖式的,這種業態是不可能有還手能力。在這個視角下,我們需要搞清楚,你的需求,有多穩定、強勁和不可替代?典型的如煤炭,雖然碳中和預期升溫,但是產生碳中和的設備、能源,依舊得靠老的能源,所以40億噸煤的總供給,是遠不夠能源總需求的,導致了這一輪煤荒。從這個角度看,需求分析成為關鍵。

三,從企業的融資動機、資金使用和行業流向共同觀察。此前的很多違約,融資動機出問題,就占了很大一部分。具體講,融資做什么,這個尤為重要(第一位的)。因為不合適的舉債,用到了一些高風險區域,違約只是個結果,其實一開始就注定了。如很多企業,大家覺得他不缺錢,才會去借錢給他;但是換個角度,不缺錢的公司舉債,大概率不是投到現階段經營活動中,現金流的預判是非常難的,這個時候一個好公司從好變壞。傳統的信貸模式,傾向于項目管理、資金用途審查,而信用債的用途過于含糊。在這個視角下,好壞公司是可以變化的,盡量淡化過去經營,而是現在的動機、未來的回款來源。

這幾個維度,核心簡化歸納為:盡量避免標簽化、淡化過去成功因素、重回基本面研究。但是僅有這些,仍不足夠。我們需要去審視投資中容易被放大的風險,這個就是規則和制度的重塑,這里簡單說幾句指數投資的一些理念,未來隨著市場擴容、違約常態化,內建投研是個核心的思路,但是同時指數投資在風險管控、凈值化上,都是有很超前的應用思路。

上圖是我們簡單所做的歷史回測,規則為王,既然行業躍遷踩雷在概率上不可避免,那么就在規則和風控上做到紀律性。從這個角度而言,投資的確是反人性的,那么既然反人性,某種規則固化,可以帶來更中立的視角。

對機構而言,內、外結合;好的規則和研究實力提升并重,都是剛需。再回溯下我們的旅途:

首先,回溯歷史脈絡抵達去杠桿的現實,我們有人民幣國際化的挑戰、制造業競爭力提升、資產泡沫擠出等多重任務線,因而發展理念的躍遷不容忽視。

接著,從市場角度看,擠出泡沫(去杠桿)帶來違約,風險看似有抬升;但是政策定力看,這一層面政策定力一貫,短期會微調(結合不同的訴求但是打破剛兌讓垃圾資產出清的思路未變);此外結合社會賬來看,我們不能僅考慮經濟層面,也即很多考慮不僅是出于經濟慣性,如真的只考慮經濟效益,那么教育最有發言權,大家心安理得繳費、拉動商業地產旺盛,但是社會賬一算之后,直接砍掉;所以這個層面考慮信用債的問題更為全面些。不宜過度放大恐慌,也不宜夸大市場重要性。

最后,違約是個猜想,但是他一直存在。我們要做的是內外結合,盡量不要標簽化、刻舟求劍過去經驗,回歸現金流保護策略。從產能和行業變遷地位,到需求側分析,到落腳企業資金循環動機和治理等層面把控投研主線。最后,試著固化些規則,如指數類投資等。

唯有適者生存。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“YY評級”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

YY評級

YY評級