作者:克而瑞產(chǎn)城發(fā)展部

來源:丁祖昱評樓市(ID:dzypls)

改革開放以來,以經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等為代表的產(chǎn)業(yè)園區(qū)一度是國家經(jīng)濟的重要支撐。為了積極引入社會資本參與園區(qū)開發(fā),考慮到其對投資回報的要求,政府對分割銷售一度很放松,“產(chǎn)業(yè)勾地”更是拿到優(yōu)質(zhì)住宅、商業(yè)用地的好手段,“拿地-建房-銷售”的地產(chǎn)模式成為園區(qū)開發(fā)的主流。

地產(chǎn)模式帶動了當?shù)赝顿Y,也確實引入了不少優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和產(chǎn)業(yè),但是引入產(chǎn)業(yè)低端、“二房東”情況嚴重、園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)模糊、運營管理缺失等問題層出不窮,園區(qū)“小、亂、差”現(xiàn)象愈加明顯,更別說形成產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。地產(chǎn)模式已經(jīng)越來越不能滿足政府對產(chǎn)業(yè)園的要求。

2019年,各個城市開始對產(chǎn)業(yè)用地分割銷售做出進一步的調(diào)控和限制,加速關(guān)閉銷售大門。政策倒逼下,產(chǎn)業(yè)園不再是簡單的“蓋完就賣,賣完了事”的地產(chǎn)開發(fā)模式。

產(chǎn)業(yè)園正在開啟新紀元。

01 從“綜合園”邁向“主題園”

政策調(diào)控收緊的同時,也給園區(qū)開發(fā)商指明了新的發(fā)展契機和思路——主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

2020年3月,上海市發(fā)布首批26個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。一年新簽約項目數(shù)就超過600個,特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元,營業(yè)收入超過4000億元,2021年4月第二批14個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)正式對外發(fā)布,總規(guī)劃面積超過50平方公里。

2020年6月,佛山順德區(qū)發(fā)布了村級工業(yè)園改造十大現(xiàn)代主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。每個鎮(zhèn)街按照“一鎮(zhèn)一主題”思路打造成實驗區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新載體。

2021年09月14日,天津市工業(yè)和信息化局發(fā)布《天津市主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設實施方案(2021—2025年)》,計劃到2025年底,建成30個市級主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

2021年12月1日,廣東省為貫徹落實省委、省政府關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、培育發(fā)展戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的工作部署,按照《廣東省制造強省建設領(lǐng)導小組辦公室印發(fā)<關(guān)于組織申報省產(chǎn)業(yè)園和特色產(chǎn)業(yè)園的工作方案>的通知》(粵工信園區(qū)函〔2020〕952號)有關(guān)要求,省工業(yè)和信息化廳會同省有關(guān)部門組織開展了首批特色產(chǎn)業(yè)園的申報評審工作。經(jīng)各地級以上市人民政府推薦、專家評審、實地考察、公示等程序,共評審出19個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)

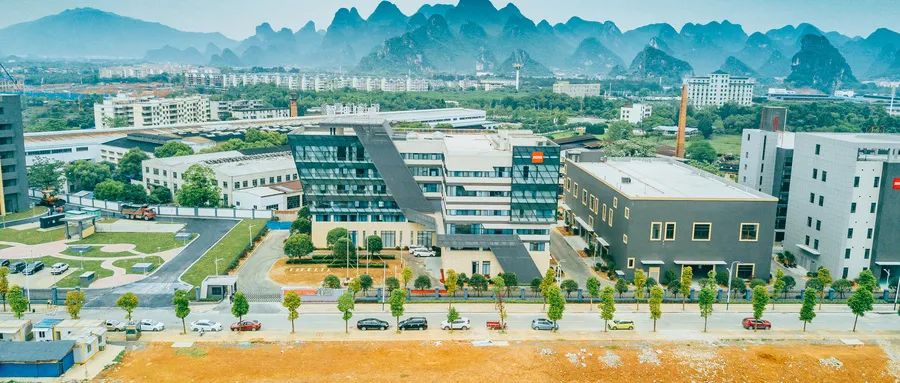

圖文無關(guān)

政策引導下,不少新建項目紛紛朝著主題園區(qū)方向發(fā)展。

東湖高新集團計劃在武漢蔡甸投資3.3億元,打造全市首個以“新材料”為方向的主題產(chǎn)業(yè)園項目。

佛山順德目標到2025年,基本完成紅崗科技城、龍江數(shù)字產(chǎn)業(yè)城兩大面積均超20平方公里的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)城和各鎮(zhèn)街超兩千畝的現(xiàn)代主題產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃建設。

南京市政府計劃打造華東地區(qū)首個太空主題產(chǎn)業(yè)園——中國探月·南京六合嫦娥太空產(chǎn)業(yè)園,并已完成首批8個項目的入駐簽約儀式。

越來越多城市“主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)”成為主流。

02 發(fā)展主題產(chǎn)業(yè)園面臨“三座大山”

主題產(chǎn)業(yè)園往往便于形成產(chǎn)業(yè)集聚,孕育新的產(chǎn)業(yè)模式,推動經(jīng)濟發(fā)展。但是從開發(fā)商角度,尤其是民營開發(fā)商,招商、投資回報、運營這“三座大山”是不得不面對的現(xiàn)實。

首先,招商難。區(qū)別于“收到籃子里的都是菜”,專業(yè)化主題園區(qū)招商更加有針對性,質(zhì)量要求更高。主題產(chǎn)業(yè)園在招商階段,要對企業(yè)進行“選品”。開發(fā)商需要根據(jù)區(qū)域自身發(fā)展基礎和產(chǎn)業(yè)資源稟賦,有針對性地制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)方向,盡可能多的將符合產(chǎn)業(yè)定位的企業(yè)招納進來,產(chǎn)生有效的產(chǎn)業(yè)集聚。與“照單全收”相比,“選品”必然限制更多,難度更大。

圖文無關(guān)

其次,投資回報周期長。全銷售型園區(qū)能將項目的投資回報周期控制在5年以內(nèi)。如果還能勾到住宅或商業(yè)用地,回報周期還能更縮短。對于絕大多數(shù)的全銷售型園區(qū),后期運營的重點是基礎物業(yè)服務。企業(yè)服務和產(chǎn)業(yè)服務并不在考慮范圍內(nèi)。但是,要做主題型園區(qū)就表示,運營方非常看重企業(yè)的持續(xù)性高質(zhì)量發(fā)展,以此由此帶來的持續(xù)性企業(yè)服務和產(chǎn)業(yè)服務需求。

因此,站在工業(yè)用地20年-50年的出讓時間維度,運營方必須有一定的自持物業(yè)比例,給自己留下后期騰換經(jīng)營不善企業(yè)的空間。自持運營是長期行為,投資回報周期必然比全銷售型園區(qū)更長。

最后,主題產(chǎn)業(yè)園的持續(xù)性運營問題。項目周期拉長,入駐企業(yè)的穩(wěn)定性就是核心問題。突破的關(guān)鍵在于園區(qū)能否體現(xiàn)除了基礎物業(yè)服務和簡單企業(yè)服務外的價值。要提供這種價值就必須帶入產(chǎn)業(yè)運營思維,從企業(yè)痛點和產(chǎn)業(yè)痛點下手,提高企業(yè)粘性。

“三座大山”之下是否意味著園區(qū)轉(zhuǎn)型沒有希望?并非如此。有些企業(yè)已經(jīng)在朝新的方向進行探索,而且取得了亮眼的成績。

03 主題園區(qū)成功運營的他山之石

通過對全國代表性產(chǎn)業(yè)園區(qū)成功案例及開發(fā)企業(yè)的走訪與分析研究,我們總結(jié)了關(guān)于主題型園區(qū)的關(guān)鍵破局之道。

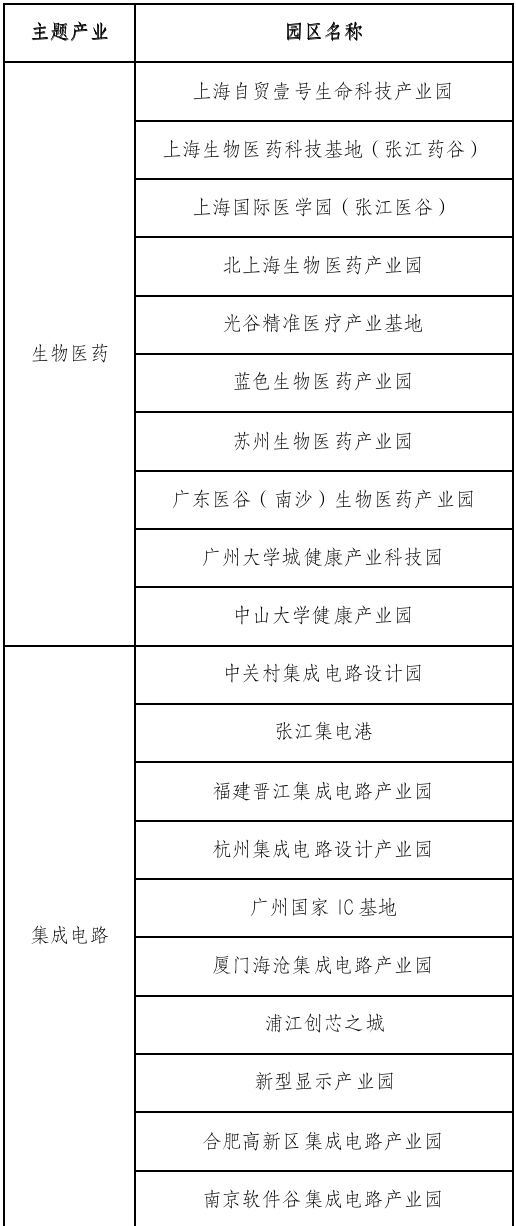

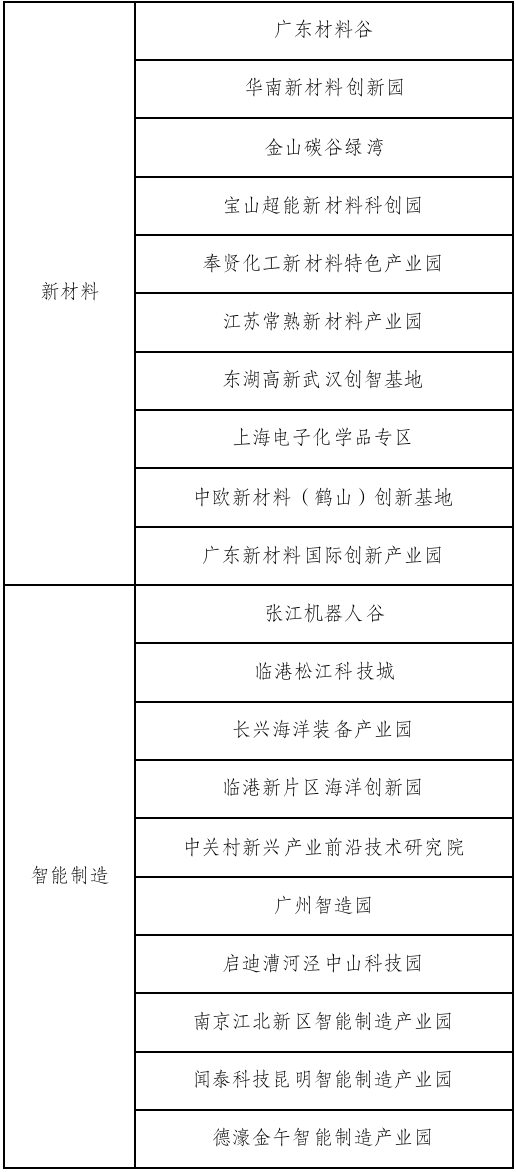

表:代表性主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)

①企業(yè)創(chuàng)始人的行業(yè)背景基因是特色園區(qū)成功的基石。

中創(chuàng)集團的定位是中國新興產(chǎn)業(yè)集群的服務商。中創(chuàng)集團當年在中山大學領(lǐng)導的推動下成立,最初是做新興產(chǎn)業(yè)投資的,隨著投資的企業(yè)增多,需要物理空間承載,于是發(fā)展為做主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)的運營和服務。

圖文無關(guān)

同時,中創(chuàng)集團有著濃厚的高校基因,創(chuàng)始人舒元是復旦大學經(jīng)濟學博士,在中山大學嶺南學院做了20年院長,除舒元董事長之外,中創(chuàng)集團高管團隊多數(shù)也來自中山大學。依托自身的產(chǎn)業(yè)基因和高校資源,中創(chuàng)集團形成了“產(chǎn)業(yè)集群+產(chǎn)業(yè)金融+創(chuàng)新生態(tài)”的園區(qū)開發(fā)運營新模式,目前,中創(chuàng)集團已經(jīng)在粵港澳大灣區(qū)布局近20個項目,形成廣東醫(yī)谷、廣東材料谷、中大創(chuàng)新谷三大主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)品牌。其成功非常具有借鑒意義。

同樣,上海北斗西虹橋基地的創(chuàng)始人郁文賢院長是畢業(yè)于國防科技大學通信與信息系統(tǒng)專業(yè)的博士,后任教于上海交通大學信息技術(shù)與電氣工程研究院院長,北斗導航與位置服務重點實驗室主任,空間信息技術(shù)研究中心主任,目前是上海北斗導航創(chuàng)新研究院院長。北斗西虹橋從2013年底一期開園,到2017年高涇路二期建成投入使用,園區(qū)的規(guī)模一步一步在擴大。

與此同時,從第一批14家企業(yè)入駐,到實現(xiàn)百家企業(yè)集聚和扶持培育成功創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)。北斗西虹橋基地成為了國內(nèi)“北斗產(chǎn)業(yè)第一園”,“北斗西虹橋模式”也成為專業(yè)化高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的參考模板。

②區(qū)域雄厚的產(chǎn)業(yè)背景和獨特的政策優(yōu)勢,是特色園區(qū)產(chǎn)業(yè)定調(diào)的關(guān)鍵

自貿(mào)壹號是上海民營企業(yè)主導開發(fā)的生物醫(yī)藥專業(yè)服務型園區(qū)。在上海,提起生物醫(yī)藥,首推的往往是張江科學城,而自貿(mào)壹號的成功卻是占據(jù)了外高橋自貿(mào)區(qū)政策試點的優(yōu)勢和通關(guān)便利的先機。

自貿(mào)壹號項目定位生物醫(yī)藥與其所處區(qū)域發(fā)展規(guī)劃有很大的關(guān)系,十三五規(guī)劃中提出要在外高橋保稅區(qū)培育一批新型制造業(yè),其中包括生物醫(yī)藥、高端裝備制造、智能制造等領(lǐng)域;要深化汽車、機床、生物醫(yī)藥等主題園區(qū)建設,促進新型特色產(chǎn)業(yè)集聚;并且醫(yī)療器械注冊人制度(MAH制度)首次在上海自貿(mào)區(qū)進行試點,將產(chǎn)品注冊和生產(chǎn)許可從“捆綁”到“分離”,突破了傳統(tǒng)制度瓶頸,也給自貿(mào)壹號生命科技產(chǎn)業(yè)園進行服務平臺設計與搭建提供了有利支撐。

圖文無關(guān)

其次,保稅區(qū)自身的一些優(yōu)勢也是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展契機,進口自用設備免征關(guān)稅及部分進口環(huán)節(jié)增值稅,以藥明康德及美藥典為試點,成功試行海關(guān)保稅研發(fā)手冊,通關(guān)便利,享受“先進區(qū)、后報關(guān)”模式,縮短80%檢疫時間。

“CRO+CDO+CDMO+CSO”作為自貿(mào)壹號打造的特色平臺,為入駐企業(yè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈的營運支持,包括委托研發(fā)、臨床試驗、合規(guī)注冊、委托生產(chǎn)、供應鏈管理、投融資、人力資源和產(chǎn)品推廣等服務。由此可見,保稅研發(fā)政策高度匹配高端生物醫(yī)藥創(chuàng)新集聚需求,能有力支撐保稅區(qū)生物醫(yī)藥的集聚建設。

保集e智谷位屬顧村工業(yè)園和上海機器人產(chǎn)業(yè)園的核心園區(qū)。地理位置上位于寶山區(qū)較靠近市中心的地段,緊鄰外環(huán)高架。最關(guān)鍵的是,園區(qū)屬于上海機器人產(chǎn)業(yè)園中的總部經(jīng)濟區(qū),周邊有以機器人產(chǎn)業(yè)為主體的智能裝備制造企業(yè)總部基地,四大巨頭之一的發(fā)那科總部就坐落于此,主要為研發(fā)辦公區(qū)和總部基地。

圖文無關(guān)

東部為星星鎮(zhèn),為園區(qū)提供了一定的居民配套設施。南為智能裝備制造產(chǎn)業(yè)聚集區(qū);西邊為公共服務配套服務區(qū),機器人科技主題公園、機器人學院、國際機器人交易中心和上海機器人研究所等機構(gòu)位于該服務區(qū);北部為機器人研發(fā)及應用區(qū),主要包括工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園、服務機器人產(chǎn)業(yè)園和機器人創(chuàng)新動漫產(chǎn)業(yè)園,園區(qū)周圍產(chǎn)業(yè)氛圍濃厚。背靠產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),實體產(chǎn)業(yè)氛圍濃厚,機器人智能制造主題成為該園區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)藥引子。

③做特色園區(qū)招商一定要做好先難后易的準備,要緊扣特色做到底,不能三心二意。

(1)做產(chǎn)業(yè)服務式招商:提供整套企業(yè)發(fā)展服務方案

誠然,專業(yè)主題產(chǎn)業(yè)園剛開始招商確實比綜合型園區(qū)難。除了產(chǎn)品過硬、針對性強,還需要針對企業(yè)生存發(fā)展最關(guān)心的人才、資金、技術(shù)這三大核心問題給出解決方案。

首先是人才,尤其是高端人才。中創(chuàng)集團發(fā)揮自身高校資源優(yōu)勢,積極與中山大學、西安交通大學、武漢大學、復旦大學、香港浸會大學、暨南大學等知名院校共建產(chǎn)業(yè)培育和孵化基地,對接對口專業(yè)碩博學生來園區(qū)企業(yè)實習,幫助企業(yè)留下高端人才。

圖文無關(guān)

技術(shù)方面,中創(chuàng)集團從前沿信息和技術(shù)成果兩方面解決。針對前沿信息,中創(chuàng)集團設立有中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院,通過產(chǎn)業(yè)研究與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為企業(yè)提供科技前沿信息服務。針對技術(shù)采購和轉(zhuǎn)化,設立有庖丁技術(shù)轉(zhuǎn)化中心,為技術(shù)供需雙方搭建溝通交易平臺。

資金方面,中創(chuàng)集團旗下中大創(chuàng)投幫助潛力企業(yè)解決資金問題更是手到擒來。中創(chuàng)集團“產(chǎn)學研用投政金媒”等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源,形成一整套企業(yè)發(fā)展服務方案,真正通過運營實現(xiàn)項目的差異化,擺脫了簡單的價格競爭。

(2)以商招商:打通上下游資源,形成產(chǎn)業(yè)集聚

主題園區(qū)招商的優(yōu)勢會隨著時間的推移逐漸顯現(xiàn)。中創(chuàng)集團因為運營服務上的能力和資源優(yōu)勢,被企業(yè)客戶貼上了“專業(yè)”的標簽,并主動將項目推薦給其他同行或關(guān)聯(lián)企業(yè),這種口碑效應實現(xiàn)了中創(chuàng)集團產(chǎn)業(yè)園項目招商的第一次加速。隨著同背景、關(guān)聯(lián)度強的企業(yè)在園區(qū)里越聚越多,信息和業(yè)務的共享就會越來越頻繁,園區(qū)生態(tài)也就慢慢形成,這種生態(tài)成為中創(chuàng)集團產(chǎn)業(yè)園項目招商的第二個加速器。中創(chuàng)集團深耕粵港澳大灣區(qū)。隨著園區(qū)項目擴展,其在新醫(yī)療、新材料、新制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的品牌影響力越來越大,招引更多企業(yè)慕名而來,這種品牌附加價值實現(xiàn)了招商的第三次加速。三重加速下,中創(chuàng)集團實現(xiàn)了僅靠“以商招商”的效果。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展從“綜合園”邁向“主題園”是必然趨勢。這不是要不要,而是怎么做的問題,這種變化代表著“賣完就走”的短期銷售思維的末路,以及長期運營思維,尤其是產(chǎn)業(yè)運營思維的興起。而運營能力培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)資源積累主要依靠的是時間,砸錢并不能短期見效。這意味著,過往依靠快周轉(zhuǎn)形成的規(guī)模和能力優(yōu)勢在未來的園區(qū)市場并不奏效。未來將進入新的格局,而先行者必將更具優(yōu)勢。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“丁祖昱評樓市”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

丁祖昱評樓市

丁祖昱評樓市