作者:1/6圖片工作室

「2030年碳達峰,2060年碳中和」,這是我國對全世界的莊嚴承諾,并已列入國家「十四五規劃綱要」,升級為國家戰略。

至2019年底,我國可再生能源發電總裝機容量占全球的30%;森林覆蓋率從12.7%增長到23.04%(1973至2020年)。

▼ 河南三門峽市的風力發電

碳中和,從宏觀視野來說,它關乎著人類的可持續發展;從中觀層面出發,它關系著國家的能源安全、技術轉型、產業升級;

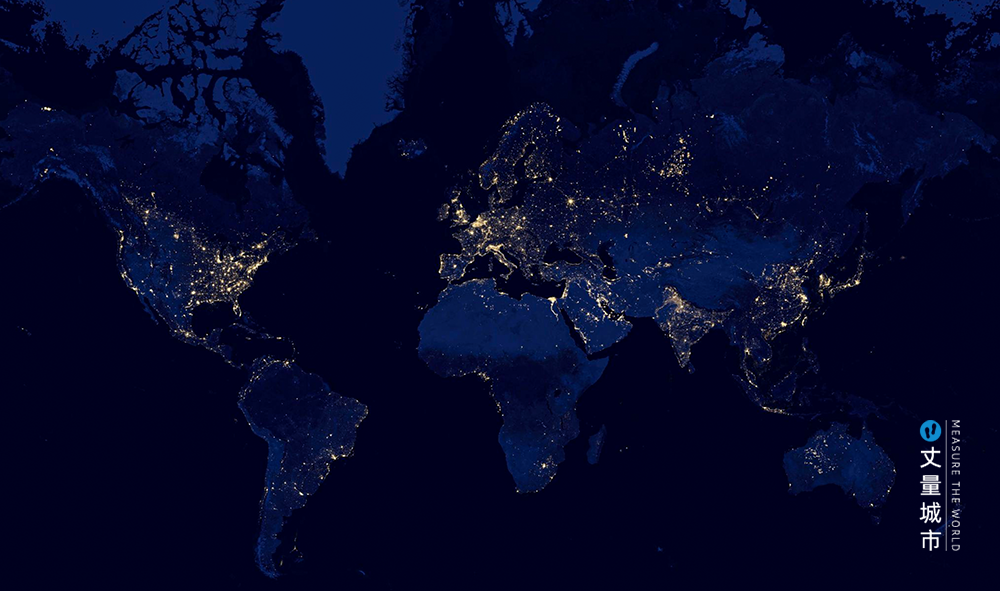

▼ 全球夜景圖——城市占據地球陸地總面積雖小,但卻是碳排放主要來源

城市作為一個復雜系統,實現碳中和絕非節能減排、綠化環境那么簡單。用得好,碳中和將成為城市的軟實力;用不好,它可能成為只投入不產出,形式大于內容的形象工程。

在全球碳中和實踐的城市中,既有生態驅動發展的「公園城市」成都,也有擅長低碳經濟的哥本哈根。

▼ 成都「公園城市」

▼ 哥本哈根的城市綠楔

而將生態與經濟深度融合,能被稱之為碳中和范本的,莫過于被譽為「歐洲第一個綠色之都」(2010年)的斯德哥爾摩。

▼ 斯德哥爾摩(來源:Wikipedia)

斯德哥爾摩1990年至2020年間,人口從67萬增長至97萬,人均碳排放卻從5.4噸減少至2.7噸,人均GDP從約11萬人民幣增加至約28萬人民幣。

▼ 斯德哥爾摩的哈馬碧湖城,已實現生活垃圾的100%循環利用

也就是說,斯德哥爾摩在奔向碳中和的路上,人口在增加、經濟在增長,而碳中和進程也在增速,它是如何做到的呢?

簡單概括,斯德哥爾摩推行了非常務實的碳中和戰略,一手綠水青山、一手經濟發展,實現總量減排,而不是一味地全行業「零碳」。

下文,我們一起深入斯德哥爾摩的碳中和戰略,了解戰略背后的考量與實施效果。

01 城市轉型,奠定碳中和基礎

17世紀初,瑞典成為北歐強國,斯德哥爾摩憑借港口優勢成為漢薩同盟*貿易航線中的節點,并壟斷了瑞典對外海上貿易。斯德哥爾于1634年成為瑞典首都,城市人口1.6萬。

*漢薩同盟是14—17世紀期間,德國北部城市與北歐各國間形成的商業聯盟。

▼ 17世紀末,港口貿易使斯德哥爾摩發展壯大(來源:Wikipedia)

然而,隨著漢薩同盟的解體,以及18世紀初爆發的瘟疫和大北方戰爭(俄羅斯為爭奪波羅的海出海口,與瑞典開戰),斯德哥爾摩經濟發展停滯,人口出現「逆城市化」的負增長(當時90%瑞典人生活在農村地區)。

到1810年,斯德哥爾摩人口只有7.5萬,比十年前減少近20%

▼ 大北方戰爭中的波爾塔瓦戰役,瑞典戰敗,標志著瑞典作為北歐主導力量的時代結束(來源:Wikipedia)

某種意義上說,此時的斯德哥摩已失去經濟引領地位,只剩下政治符號。恢復斯德哥爾摩的首位度,成為城市發展的首要目標。

1. 全面工業化,加速城市化

(19世紀中期—末期)

「繁榮沒有秘密,更沒有陰謀,其實就是不斷地向工業化的方向邁進」

—— 摘自《從工業化到城市化》 徐遠著

19世紀中期,斯德哥爾摩全面向英國的工業化「抄作業」。

1860年,斯德哥爾摩廢除行會對制造業的壟斷,實施自由貿易政策;企業家們開始在礦山、工廠和港口之間投資修建鐵路,城市的制造業、航運業進入高速發展期。

▼ 1868年,依靠鋼鐵、制造業,由衰轉盛的斯德哥爾摩(來源:Wikipedia)

當然,工業化、自由貿易,對大量家庭作坊式的生產方式是「滅頂之災」,但工業化促進了技術創新,為本地創新企業提供了與國外企業同臺競爭的機遇。

例如,1876年誕生于斯德哥爾摩的愛立信,在電信領域與貝爾公司展開競爭,并成功占據歐洲市場。

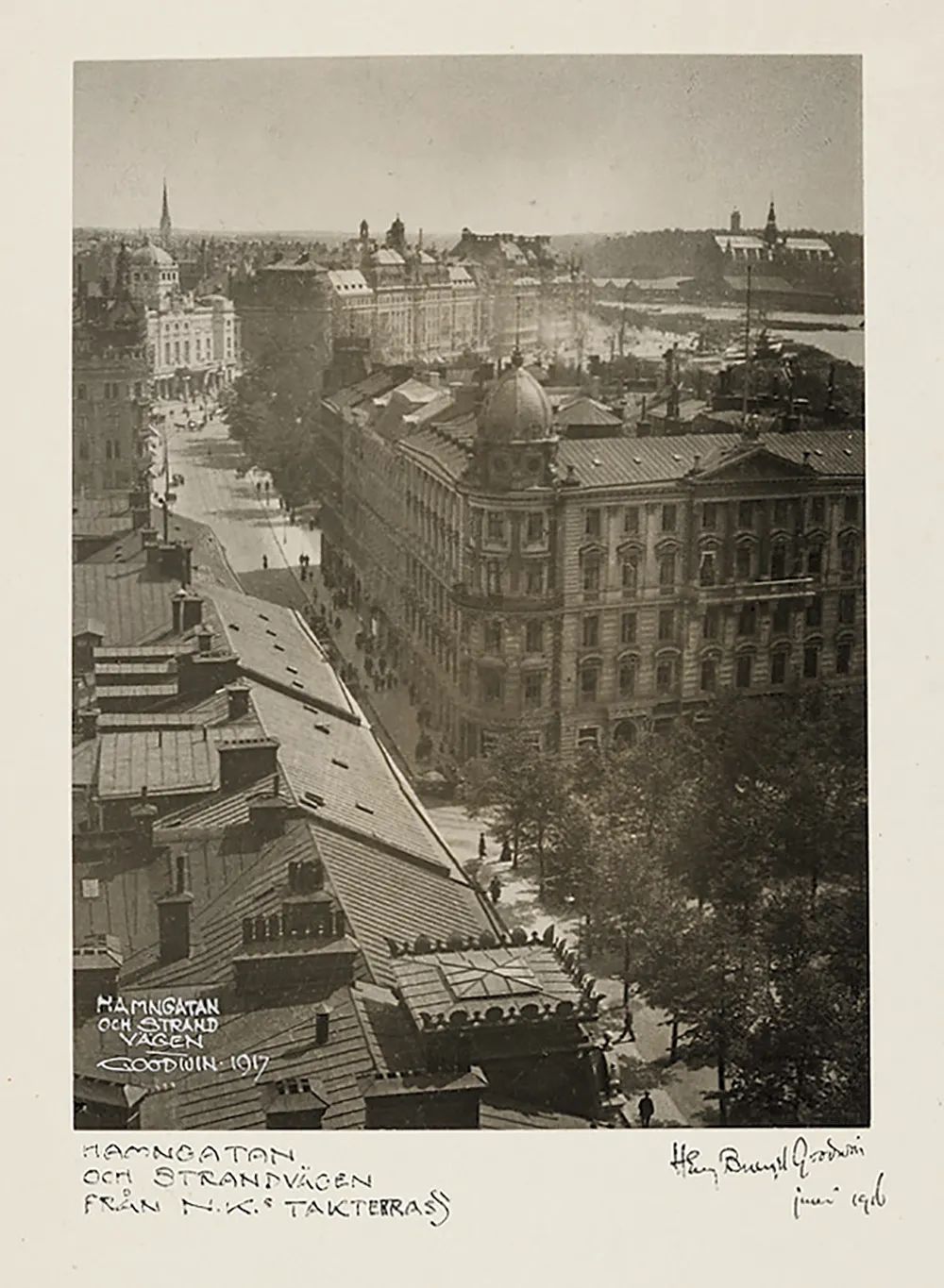

到19世紀末,斯德哥爾摩人口增長至30萬,開始進入高速城市化階段。城市中心開始快速仿制巴黎、柏林的建筑圖紙;建設供暖、天然氣、上下水等基礎配套,滿足不斷增加的居住需求

▼ 20世紀初的斯德哥爾摩城市中心(來源:Wikipedia)

不過,生活污水直接排放進城市水系中,加上來自工業的污染,導致城市近海魚類消失。當時的社會評論家,拿斯德哥爾摩與衰敗的君士坦丁堡類比:兩個城市都有同樣的惡臭、污垢和糟糕的衛生條件,兩者都是丑小鴨。

2. 制造業+服務業,環境成為需求

(19世紀末期—20世紀初)

先污染后治理,是耳熟能詳的城市環境治理動因。對于斯德哥爾摩來說,這只能說是動因之一,更深層的是來自于從制造業到服務業的轉型需求

①. 改善環境留住服務業

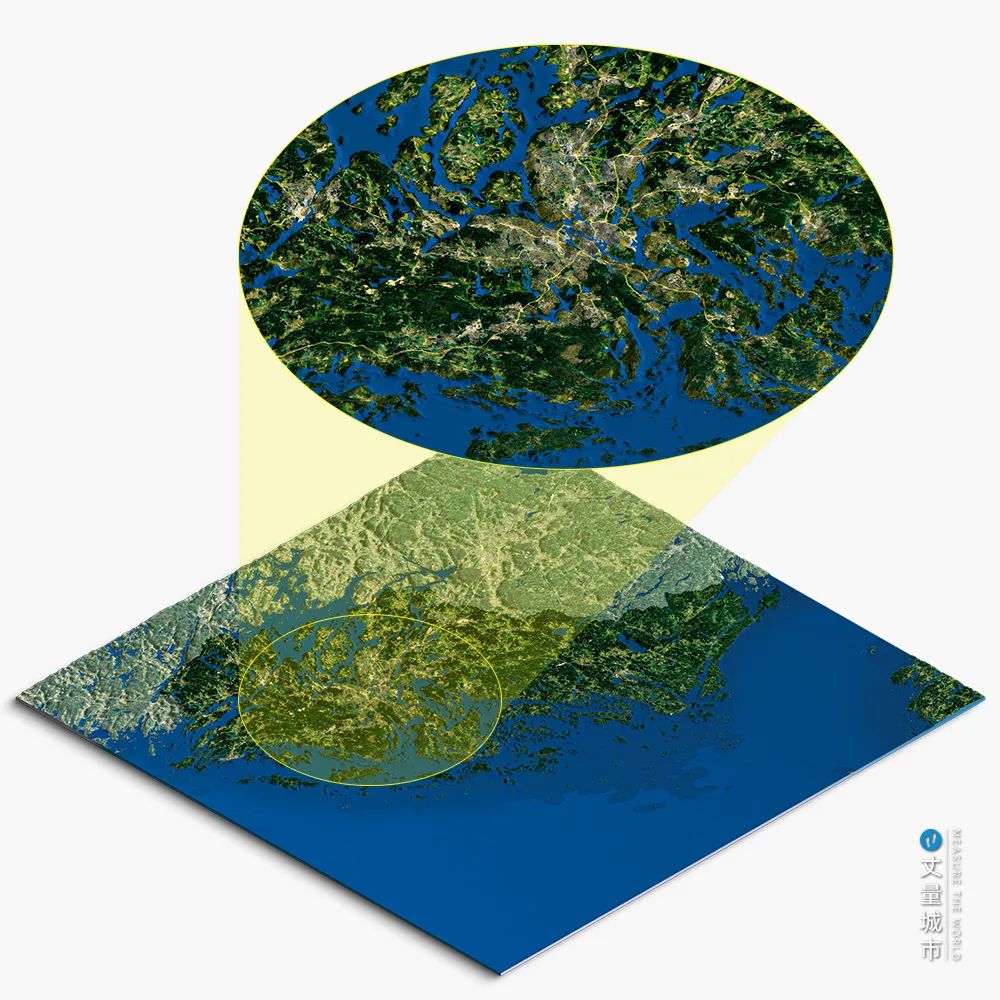

斯德哥爾摩由14座分散的島嶼組成,大塊的土地一直是稀缺資源。隨著企業、人口的涌入,城市只能通過吞并外圍村落,不斷長大。

▼ 斯德哥爾摩是由14座分散島嶼組成的島嶼群

快速上漲的土地成本價格,讓眾多制造企業不得不搬到遠郊或其它城市。留在城市的制造業,由中低端轉向專業化、知識密集型制造,并帶動了相關服務業發展。

例如,到1912年,斯德哥爾摩每千人擁有 205 部電話,遠遠超過同時期的倫敦(每千人30部)、紐約(每千人88部),電信相關的服務人員快速增長,愛立信成為城市最大的用工企業之一。

▼ 愛立信大量的制造需求和服務需求,成為城市最大的雇主企業(來源:Wikipedia)

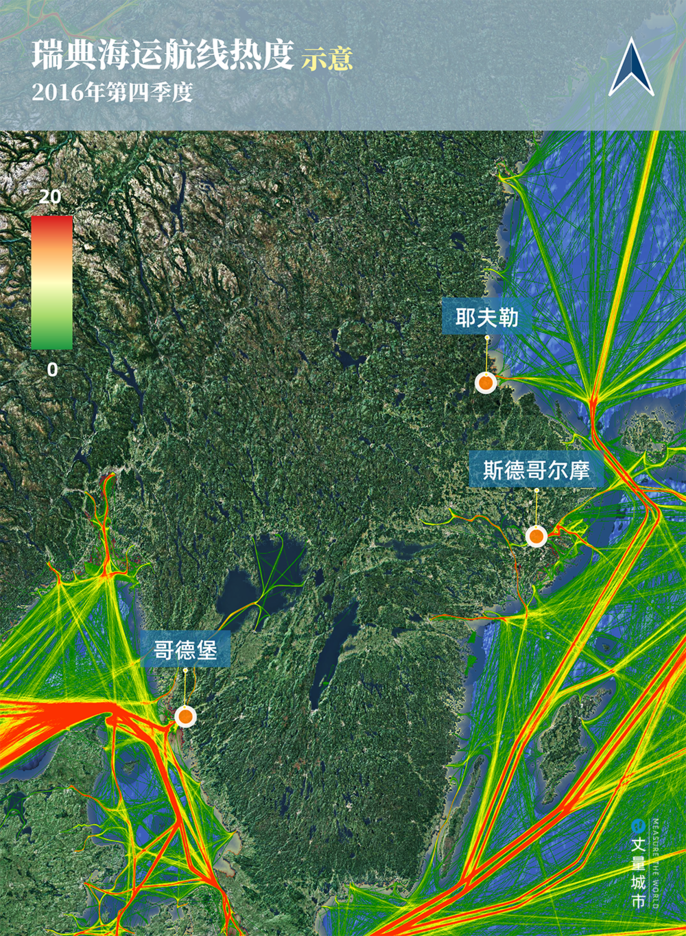

同時,曾經繁榮的斯德哥爾摩港卻衰落了(進出口貿易占比從40%跌至8%),被哥德堡、耶夫勒這些更具遠洋航運優勢的港口替代。

但航運業,為斯德哥爾摩留下了與海事相關的保險、金融,這些服務業與制造企業的總部,在中央車站附近聚集,形成初具規模的中央商務區。

▼ 斯德哥爾摩港的航運份額,被哥德堡、耶夫勒取代

但是,不斷惡化的城市環境影響到這些企業的留存與發展,環境問題成為城市經濟發展的絆腳石。

20世紀初,斯德哥爾摩實施了一系列環境治理措施,如城市衛生管理局開始主導城市污物的清潔處理,建設污水處理廠等等,不斷改善城市環境。

②. 中產階級崛起,環境即需求

斯德哥爾摩制造業、服務業的高速發展,帶來的收入增長,造就出中產階級,他們改變了整個社會對自然環境的認知。

▼ 20世紀初斯德哥爾摩的郊野公園,成為中產階級的休閑中心(來源:Wikipedia)

瑞典作家奧維·洛夫格倫在《美好生活》一書中,對當時(19世紀末至20世紀初)中產階級給社會帶來的深遠改變,有著準確描述:

他們嘗試擺脫「暴發戶」的標簽,希望與農民、工人、沒落貴族之間劃清界限。

他們將城市中稀缺的自然資源,塑造的更為浪漫化,折射出新興中產階級對烏托邦式的自然原始追求。

他們努力將自身的文化和生活方式,貼上「美好生活」的標簽,并熱心在全社會加以推廣。

▼ 公園綠地成為中產階級「美好生活」的標志物

斯德哥爾摩殘留不多的丘陵、郊野,成為中產階級們休閑活動中心。他們開始呼吁政府、皇室(市區最大土地所有者),為市民提供更多的綠色空間,滿足日益旺盛的休閑需求(如今,城市內已有1,000多個公園)。

▼ 現在,多樣化的公園綠地已成為斯德哥爾摩的標配

服務業對環境的要求,民眾對環境的需求相互疊加,綠色環境成為全社會的共識,也成為此后城市建設的前提條件。

3. 發展多中心城市,奠定碳中和基建

(1940年代—1970年代)

二戰前夕,斯德哥爾摩人口增長到60萬,居住、環境、經濟之間相互制約,逐漸成為了當時困擾城市發展的「不可能三角」。斯德哥爾摩議會準備進行大規模的城市擴建,打破發展困局。

不久后戰爭爆發,城市擴建計劃只停留在了紙面上。作為中立國的瑞典,經濟發展近乎停滯,而斯德哥爾摩為確保社會經濟正常運轉,啟動地鐵網絡基建工程。

二戰后,受大倫敦規劃及埃比尼澤·霍華德田園城市理論的影響,斯德哥爾摩的規劃明確了城市邊界,確定城市以公共交通為導向發展,形成「大分散、小集中」的多中心發展格局。開啟了長達20余年的城市更新和新城建設。

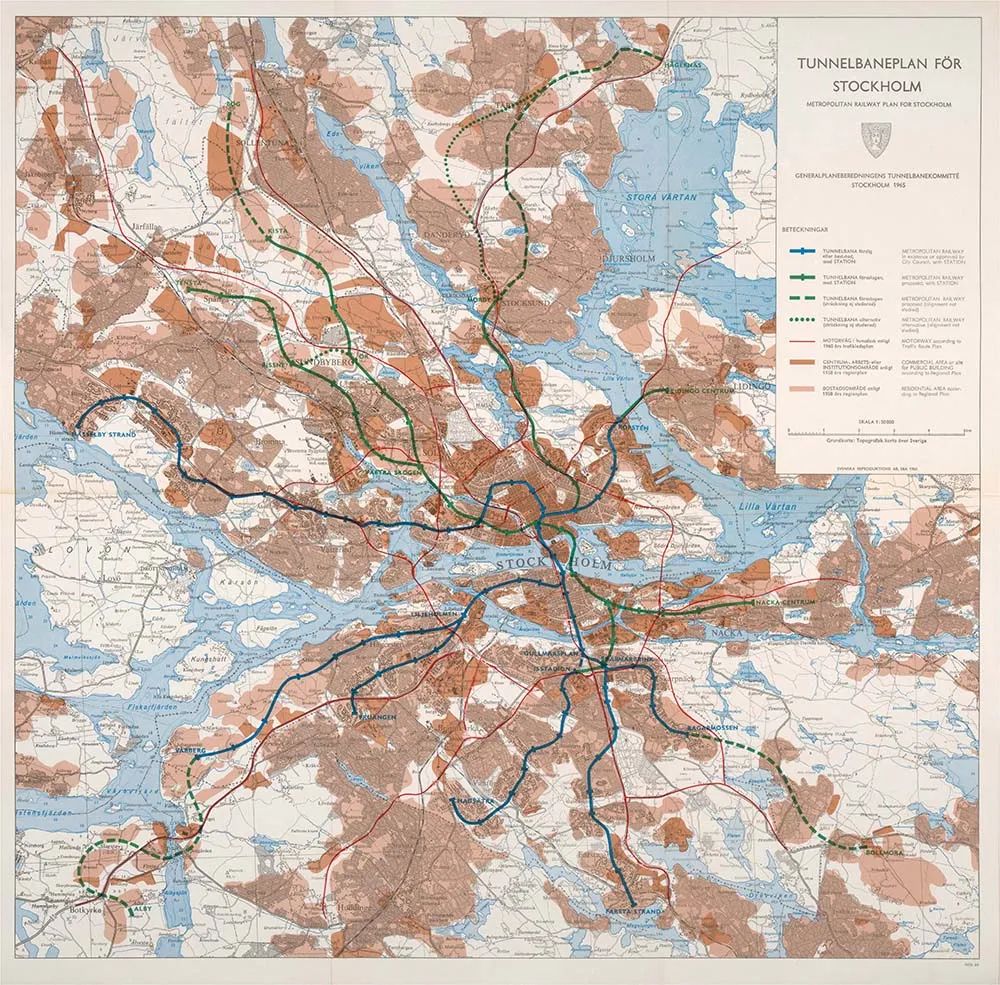

▼ 1965年的斯德哥爾摩大都會軌道交通計劃(來源:Wikipedia)

▼ 鐵路藍線中的R?dhuset站(來源:Wikipedia)

這些基建,成為此后城市在交通、環境等方面實施碳中和的基石

①. 自供自足的ABC衛星城

斯德哥爾摩第一批衛星城采用了ABC模式(瑞典語工作、住房、中心縮寫),承擔分散城區人口的職責。

ABC模式以公共交通為核心展開建設,并通過外圍的綠環控制新城規模,可以說是早期的TOD。這些可以自供自足的TOD新城,成為吸引人口、產業的反磁力中心,進一步減少對小汽車的依賴。

▼ Vallingby是第一代新城的代表

隨著城區的政府機構、軍事機構、制造業向新城遷徙,大學、企業總部、研究機構等來到城市中心,城區完成「騰籠換鳥」。

1960年代末,斯德哥爾摩人口接近74萬,僅有一半住在中心城區,其余的居民則散居于各大新城中,斯德哥爾摩打造反磁力中心的目標實現。

新城建設帶來的成效,促使瑞典政府于1965年推出「百萬家庭計劃」(10年建設100萬套住宅),解決蔓延全國的住房短缺問題。這也導致斯德哥爾摩老城區開始激進式的大拆大建,最終在市民的強烈反對聲中老城得以保留。

▼ 「百萬家庭計劃」推動下,老城區開始激進式的「大拆大建」,建設現代主義的高密度住宅,后在市民的反對聲中落下帷幕

②. 石油危機,「低碳」戰略啟動

以上種種,只能說明斯德哥爾摩有較強的環保意識,并沒有推動碳中和的意愿,那么斯德哥爾摩是從何時開始大力發展碳中和的呢?

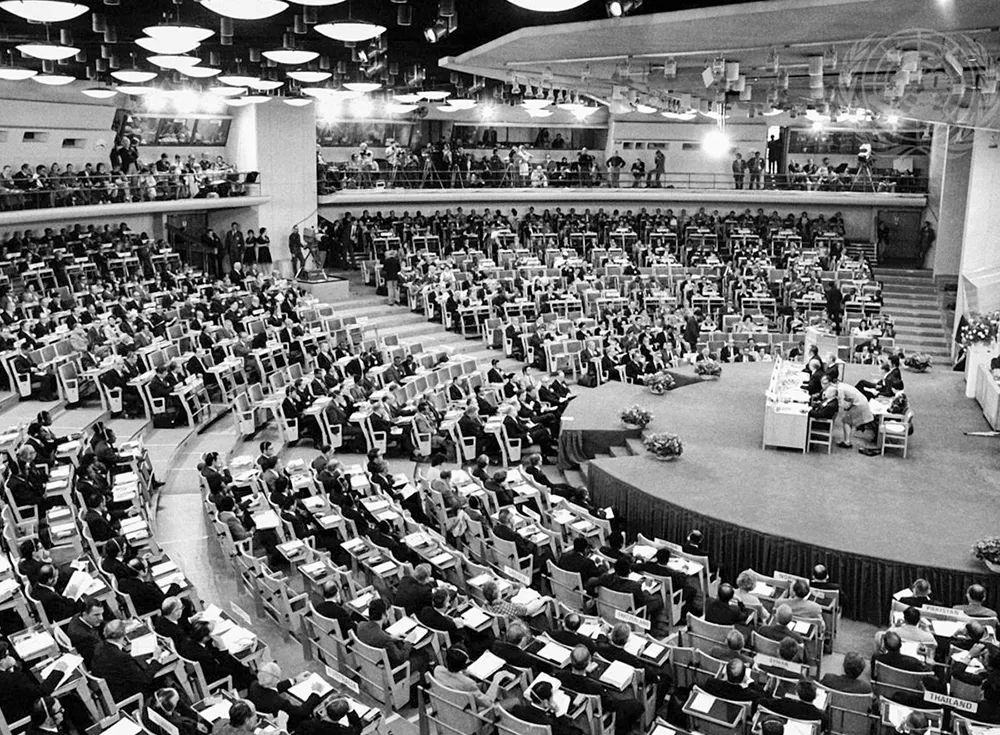

1972年,聯合國人類環境會議在斯德哥爾摩召開,通過了維護和改善人類環境的《斯德哥爾摩宣言》,「碳排放」問題成為全球關注的焦點。斯德哥爾摩義不容辭,要在更廣泛的環境問題上作出表率。

▼ 1972年聯合國人類環境會議通過了《斯德哥爾摩宣言》,也被稱為《聯合國人類環境會議宣言》(來源:Wikipedia)

更為重要的是,1973年第一次石油危機爆發,歐洲整體經濟增長下降了2.5%,并引發經濟危機。瑞典認識到,作為一個小經濟體,嚴重依賴石油進口,能源、經濟安全掌握在別人手里是行不通的,能源轉型、產業升級勢在必行。

此后,綠色轉型成為斯德哥爾摩的重點發展方向,碳中和之路由此開啟

02 碳中和,要綠色更要持續

綠色轉型是一個過程,不可能一蹴而就,更不能一刀切式的追求低碳,以犧牲經濟發展為代價。斯德哥爾摩的應對策略為——優先在環境與能源領域實現低碳,帶動服務業發展,保護制造業漸進式轉型。

1. 環境固碳,提升綠色價值

在城市環境方面斯德哥爾摩調整思路,從「環境就是必需品」轉向「環境就是生產力」。

①. 公園系統

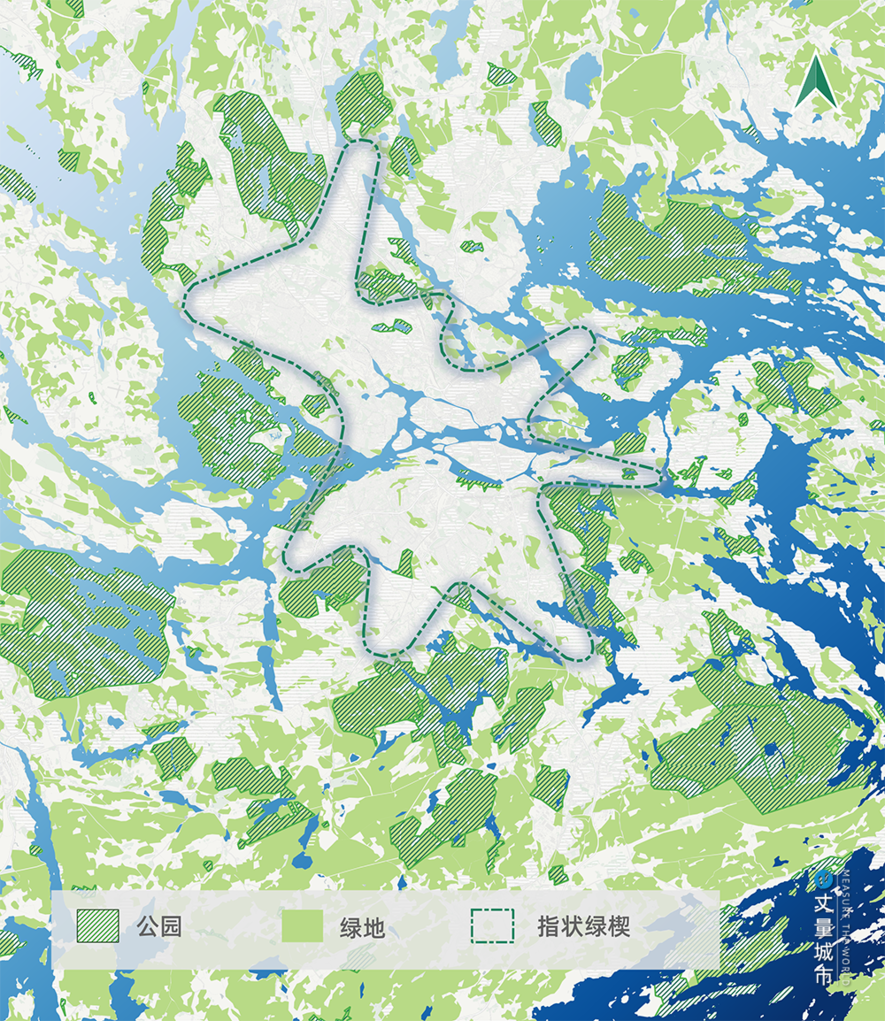

城市政府發布「斯德哥爾摩公園計劃」——公園、綠地要成為公眾生活品質的載體;市內90%住宅實現300米范圍內可到達公園綠地;制定政策措施,促進城市生物的多樣性;提升城市環境質量,促進服務業發展

▼ 斯德哥爾摩公園系統示意

至今,斯德哥爾摩擁有1,000多個公園、7個自然保護區、1個文化保護區、1個國家公園。

▼ 斯德哥爾摩城區內的公園與博物館、休閑運動等功能相結合

▼ 斯德哥爾摩城區外圍的公園綠帶

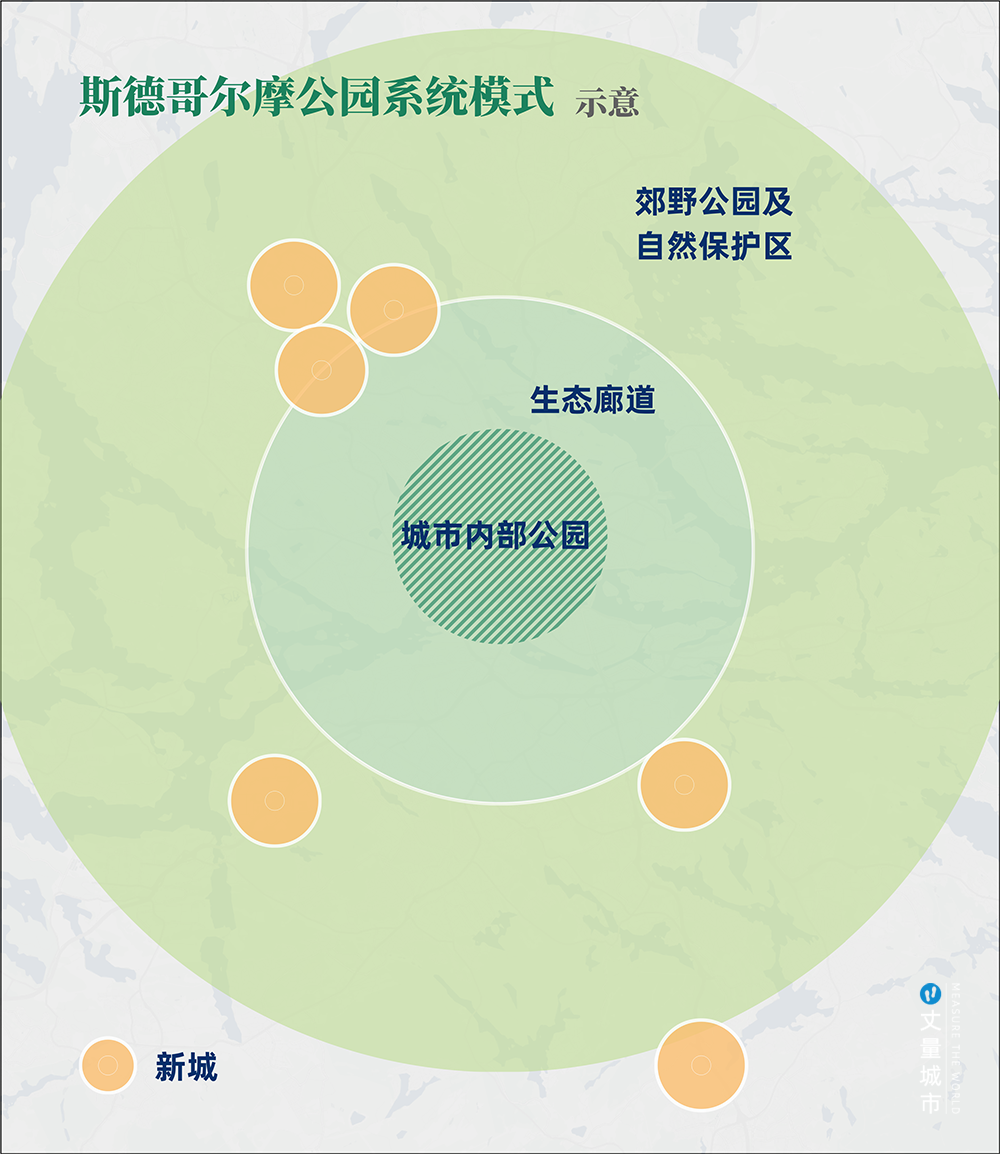

形成由城市內部公園、新城間的生態廊道、外圍自然保護區,共同構建的公園系統(占城市面積的40%),是城市最大的碳捕集與封存(BECCS)系統。

▼ 斯德哥爾摩公園系統模式示意

此外,這些綠色空間與休閑功能結合,是城市短途度假目的地,也是城市對外宣傳的綠色名片。例如,緊鄰市區的皇家國家城市公園(1995年建立),它是世界上第一個國家城市公園。

▼ 緊鄰斯德哥爾摩城區的皇家國家城市公園(來源:Wikipedia)

公園內既有北歐最大的尤金斯王子橡樹種群、綠翅雀魚種群,以及豐富的兩棲動物及鳥類,還有眾多歷史文化遺產,成為城市的生物多樣性標簽。

世界自然基金會,在此建立了多個城市生態研究項目,推動生物多樣性的發展研究

▼ 皇家國家城市公園內的歷史建筑

2021年,聯合國已將生物多樣性所代表的生態系統生產總值(GEP),納入評判一座城市綜合實力的新標準。

②. 藍色底板

斯德哥爾摩水域占城市面積的10%以上,水質量是由兩個水處理廠,以及食品管理局共同監管。這些水系既包括環繞著城市島嶼的海洋,還有島嶼內部的淡水湖,這些水域成為鱒魚、鮭魚等多種魚類的產卵地。

▼ 水域占城市面積的10%以上

▼ 城市水岸棲息的鳥類

但這并不意味著這里是「活動禁區」,恰恰相反,這些水上空間是市民的水上活動場所。

▼ 水系也是運動中心

城市政府在海岸線、湖泊中建立了24個官方城市海灘,海灘由沐浴水域行動計劃保護,成為歐洲最高環境標準的浴場區,也是體現城市特色的度假旅游磁極。

▼ 城市海灘成為市民休閑中心(來源:Wikipedia)

2. 定向減碳,促進能源轉型

在減碳治理重點門類選擇上,斯德哥爾摩主要聚焦電力、交通、社區三個排碳大戶,并帶動了相關的技術發展。

①. 可持續的電力系統

眾所周知,電力、熱力系統的燃料主要來自化石能源,其中,煤炭的碳排放強度是天然氣的2.2倍。

20世紀中后期,斯德哥爾摩開始推動天然氣替代煤炭作為電力燃料;1972年的石油危機后,能源替代的種類,開始向多元化的方向發展。

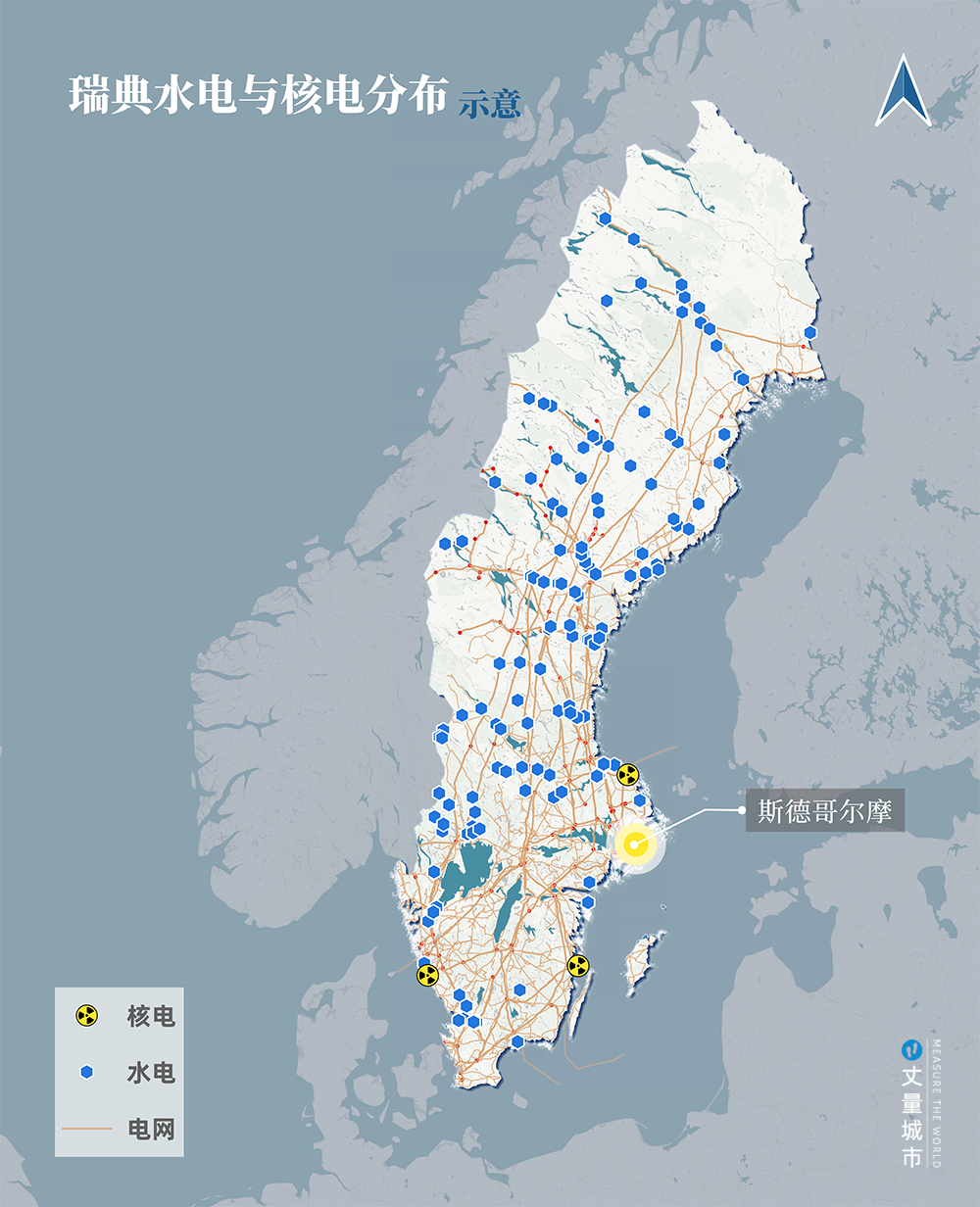

目前,城市主要電力來源,并不是太陽能或風能,而是核能、水電、垃圾焚燒。因為在城市環境中,前兩種清潔能源受到氣候、空間、儲電技術等因素的制約,穩定性不足,主要作為輔助用電使用。

▼ 軌道交通沿線的太陽能路燈

不過,斯德哥爾摩的核電、水電的電力供應來自于瑞典國家電網(兩者占瑞典總供電量的80%以上),由其他城市輸送至斯德哥爾摩。也就是說,城市中的熱電廠才是轉型的重點。

▼ 核電、水電的電力供應,占瑞典總供電量的80%以上

以城市最大的熱、電聯產的Stockholm Exergi電廠為例。電廠之前以煤電為主,如今每年會將90萬噸的城市垃圾作為「燃料使用」,過程中產生的沼氣會用于發電、新能源車使用。

▼ 以燃燒固體垃圾為主的Stockholm Exergi電廠

此外,2016年電廠落成的KVV8固體生物燃料區,會將城市公園系統產生的「自然」垃圾,轉化為生物炭,可滿足19萬戶家庭和15萬輛新能源新車的能源消耗需求(2020年完全替代煤炭燃料)。

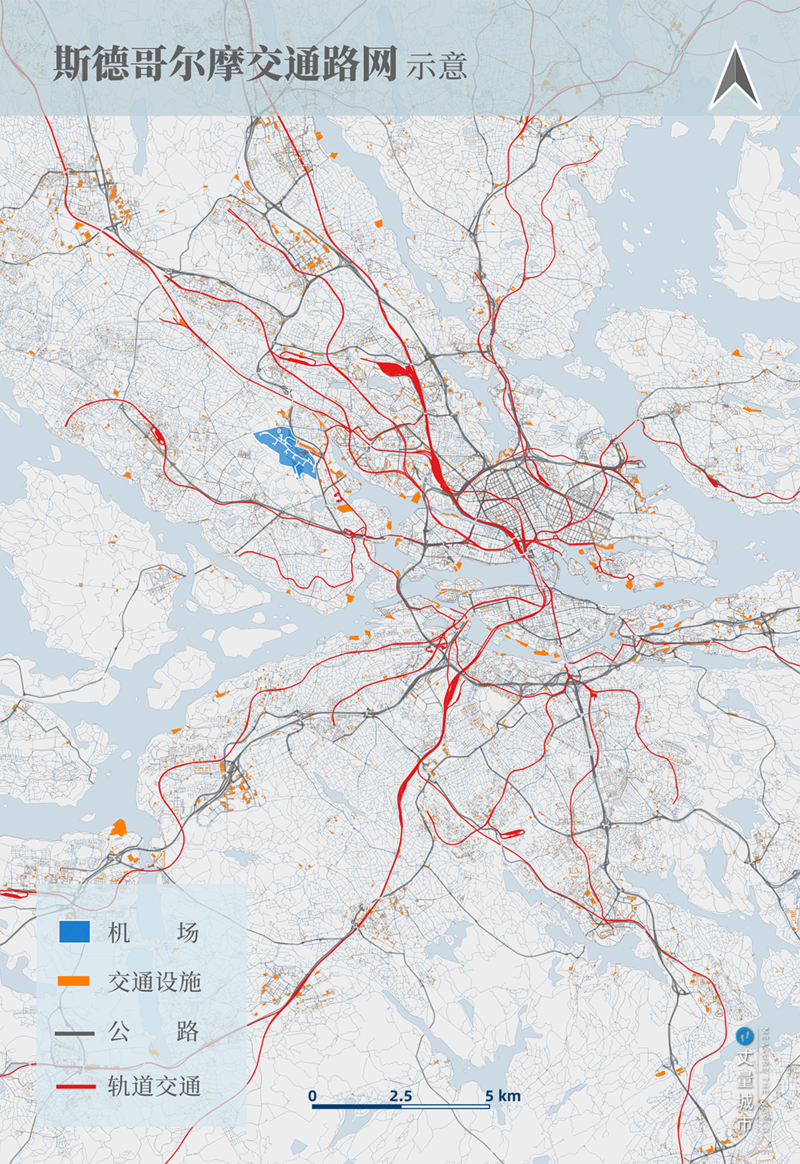

②. 可持續的交通系統

由于地理空間的限制,斯德哥爾摩很早開始發展軌道交通。到了新城建設時代,軌道交通網絡上發展起一個個「自供自足」的TOD新城。

▼ 斯德哥爾摩軌道交通已經覆蓋城市大部分區域

軌道交通+TOD,在一定程度上減少了出行的碳排放,但隨著新城人口的激增、產業的失衡,很多新城逐漸成為「睡城」。小汽車替代軌道交通,成為主流通勤工具,也成為碳排放的生力軍,減碳行動勢在必行。

一方面,發展推廣新能源車。不同的是,新能源車以乙醇燃料和沼氣燃料為主,而非電力。其中,沼氣主要來自于污水處理廠的凈水過程,最大化提升污水處理的「效益」

▼ 乙醇燃料和沼氣燃料,首先公交車中普及

一方面,通過兩種「稅」控制燃油車的使用和增幅。擁堵稅,針對進入市區的車輛收取,這使交通擁堵降低了20%—25%,碳排放量減少10—15%。

而「碳稅」(對使用化石燃料的發動機、供暖收稅),則是有效控制燃油車增長的有效手段之一,價格從每噸26美元,上漲至每噸126美元(1991—2020年)。如今斯德哥爾摩超過40%的車輛,為清潔能源汽車。

▼ 擁堵稅,在6:30至18:30之間收取,分段計費

2014年,斯德哥爾摩公布《斯德哥爾摩貨運計劃》,計劃通過更換新能源貨車,增加裝有傳感器的裝載區,建設「城市整合中心」對貨運車輛進行數字化管等措施,提升貨運網絡的效率,減少尾氣排放。

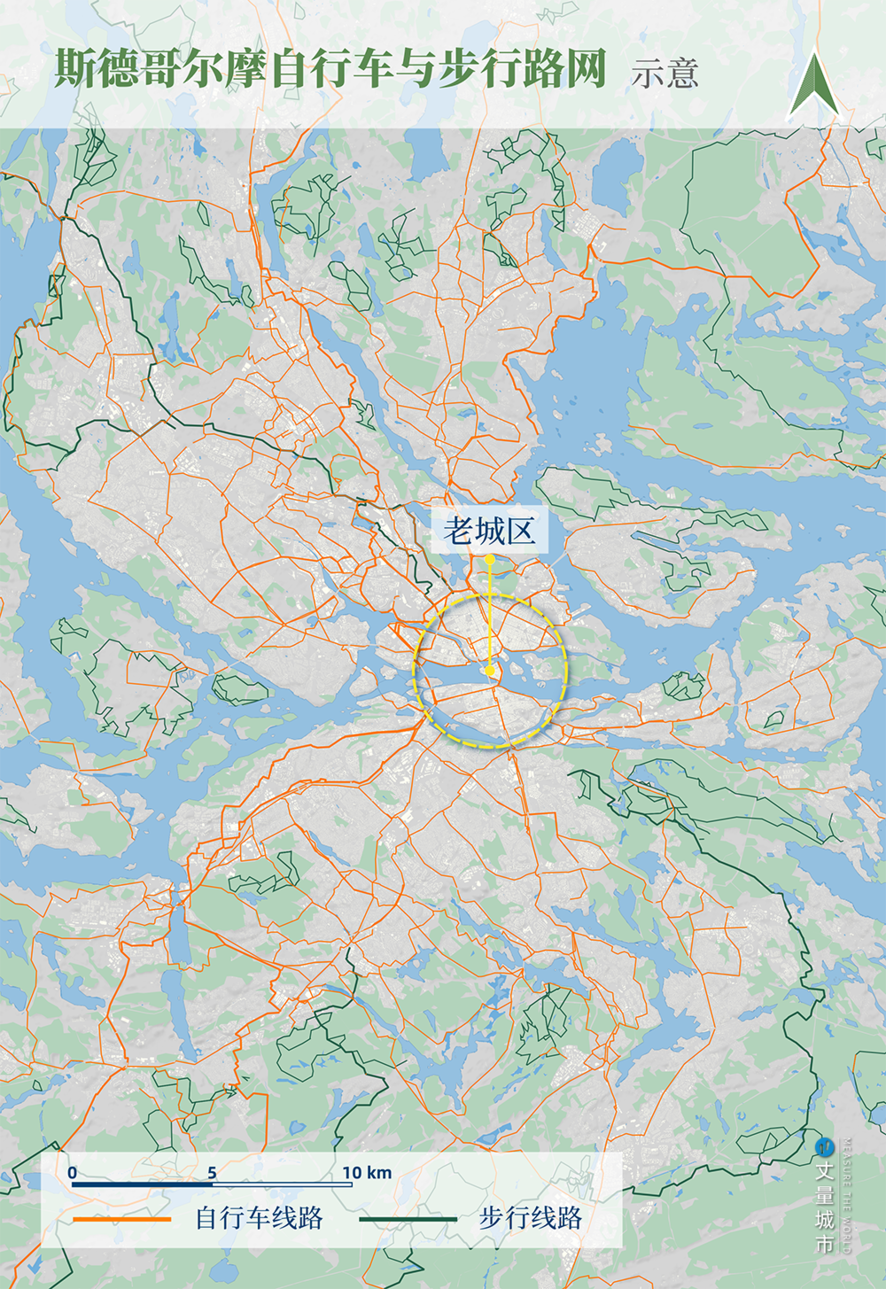

另一方面,自行車網絡的建設,也使市民出行更加綠色。城市的自行道已超過760公里,并且每個交通節點配有自行車專屬存放處,城市還建有9個官方自行車打氣點等,不斷提升騎行的便利度。

▼ 斯德哥爾總長度超過760公里的自行車網絡

此外,根據自行車道沿途風貌形成20多條騎行線路,成為游客體驗城市的特色打卡方式。

▼ 沿著自行車道,騎行游覽城市成為一大旅游特色

經過一系列調整,交通領域碳排放大幅下降。

③. 可持續的生態社區

住宅社區之所以成為排碳大戶,房齡老(很多社區建于1960—1970年代),建筑能耗高是原因之一,而很多社區冬季采用自供暖形式,直接推高了碳排放。

加裝太陽能、并入城市供熱系統是常見的減碳改造方式,只是改裝的投入與產出極不對稱。

1990年代,斯德哥爾摩開啟了第三波新城建設浪潮,這些新城開始探索生態、能源可循環的建設模式。其中,哈馬碧湖城(1996年—2018年)成為瑞典生態新城建設的范式。

▼ 哈馬碧湖城是生態新城的范式

之所以稱之為范式,其一是它讓城市政府、社會資本看到城市工業區更新改造的前景。

哈馬碧湖城采用公私合作模式(總投資中企業占83%、政府占17%),雖然開發建設成本比傳統城市更新高5%,但隨著時間的推移,生態宜居價值的兌現,可以獲得25%以上的收益。

▼ 哈馬碧湖城俯瞰

其二是,哈馬碧湖城制定出十二條綠色開發導則,將土地修復、交通組織、綠色建筑、廢棄物利用、水循環、能源開發等因素,系統化地組織到一起,形成一套行之有效的實施標準。

▼ 哈馬碧湖十二條綠色開發導則

比如,在廢棄物利用方面,50%的社區固體廢棄物成為電力、供熱燃料,16%的轉化為沼氣,33%可循環再利用。

▼ 哈馬碧湖城的移動真空收集系統,將分類垃圾高效匯集到垃圾處理站

哈馬碧湖城的生態循環探索,直接影響到斯德哥爾摩最大規模的生態更新項目——皇家海港城(2008—2030年)。

▼ 更新前的皇家海港城俯瞰

該項目在環境可持續基礎上,更為強調經濟可持續、社會可持續,目前已有600多家公司入駐,其中包括納斯達克斯德哥爾摩證券交易所。2015年,巴黎聯合國氣候變化大會中,皇家海港城獲得「最佳可持續城市發展獎」。

▼ 更新中的皇家海港城

03 碳中和,要低碳更要經濟

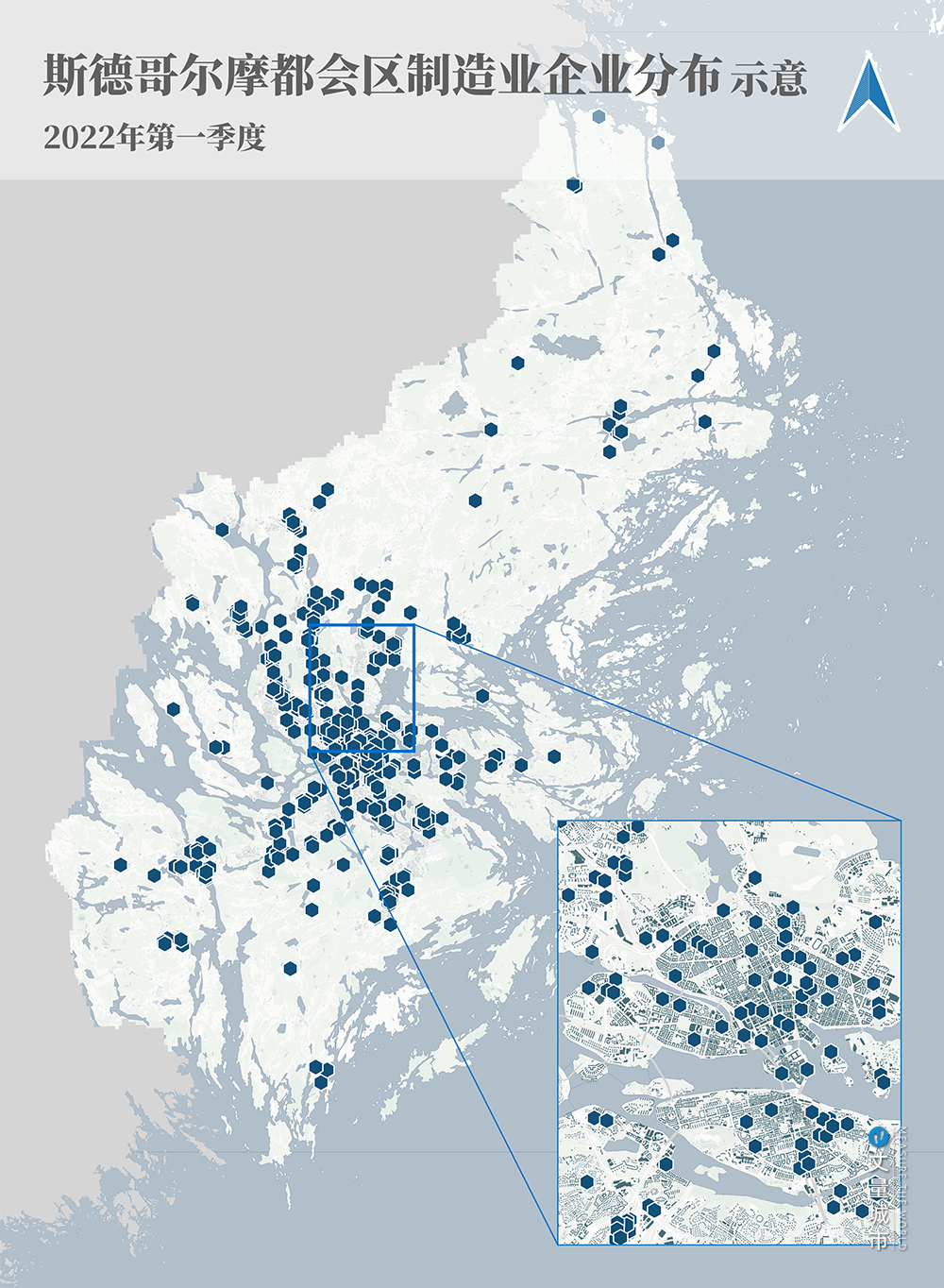

至此,我們會發現斯德哥爾摩一系列大刀闊斧的減碳措施,始終沒涉及制造業領域。客觀來說,服務業已發展成為斯德哥爾摩主導產業,北歐銀行、瑞典銀行等金融企業,以及超過45%的瑞典大型企業均在此設立總部。

但斯德哥爾摩工業產值,依然占據瑞典工業總產值的20%以上,制造業增長速度是全國的三倍(2000—2014年),工業不降反增。

▼ 斯德哥爾摩的制造業企業分布

制造業是斯德哥爾摩崛起的根基,更是技術創新的必備條件。從環境到能源,從交通到社區的減碳行動,并不是為了淘汰制造業,而是實現城市總體上的碳排放平衡,為制造業轉型升級留下足夠長的窗口期。

制造業通過升級一批舊制造,發展一批新制造,實現升級轉型,碳中和進度后來居上。

①. 升級一批舊制造

鋼鐵、化工一直是斯德哥爾摩的傳統優勢產業,也一直是碳稅重要的豁免領域。直到2005年,受到歐盟排放交易計劃 (EU ETS) 的制約,這些傳統制造業才開始大幅度減碳。

例如,總部位于斯德哥爾摩的瑞典鋼鐵公司(SSAB),與LKAB(鐵礦石商)和Vattenfall(能源公司)聯合創建了HYBRIT項目,對斯德哥爾摩周邊的鋼廠進行燃料技術升級。

該項目使用無化石電力和氫氣替代傳統煉鋼所需的焦煤,煉鋼過程中可降低約90%碳排放。預計到2026年,可以實現無化石鋼材的大規模交付,將瑞典的碳排放量降低10%。

▼ HYBRIT項目改造的鋼廠(來源:Wikipedia)

此外,建筑節能設備、太陽能、地源熱泵等低碳設備的需求,也為眾多傳統制造業轉型帶來契機。目前,與新能源技術及制造相關的公司已超過2,700家。

②. 發展一批新制造

ICT(信息及通信技術)是斯德哥爾摩新興的產業代表。

瑞典超過40%的ICT崗位于斯德哥爾摩,其中絕大多數崗位又聚集在希斯塔科學城(ICT從業者3.3萬、公司972家)。

希斯塔也是為數不多,從臥城到科技園區再到科學城,自下而上形成的科學城。它的發展之路,也是斯德哥爾摩在低碳背景下,探索城市產業升級的縮影。

▼ 希斯塔科學城俯瞰

希斯塔屬于斯德哥爾摩1970年代開始建設的第二批新城,定位是功能混合的「工業城市」。不過,當時城市對生態住宅區的需求,遠遠高于其他,希斯塔很快發展為一個花園住宅區,并沒有工業企業到此。

1970年代末,郊區化的科技園區興起,希斯塔綠色的居住環境、完善的配套、近鄰機場的優勢,吸引愛立信技術研發部門入駐,成為通信技術的研發高地。

1980年代,愛立信的技術優勢吸引到IBM、微軟、甲骨文等科技公司入駐新城,希斯塔成為科技園區。

▼ 希斯塔科學城內的園區

1990年代,哈馬碧湖城等主打生態的第三代新城開始建設,斯德哥爾摩對整體新城的發展思路做出了調整——從功能大而全,到強化某一功能,形成彼此間的緊密配合。ICT無疑是希斯塔需要繼續做大做強的核心功能。

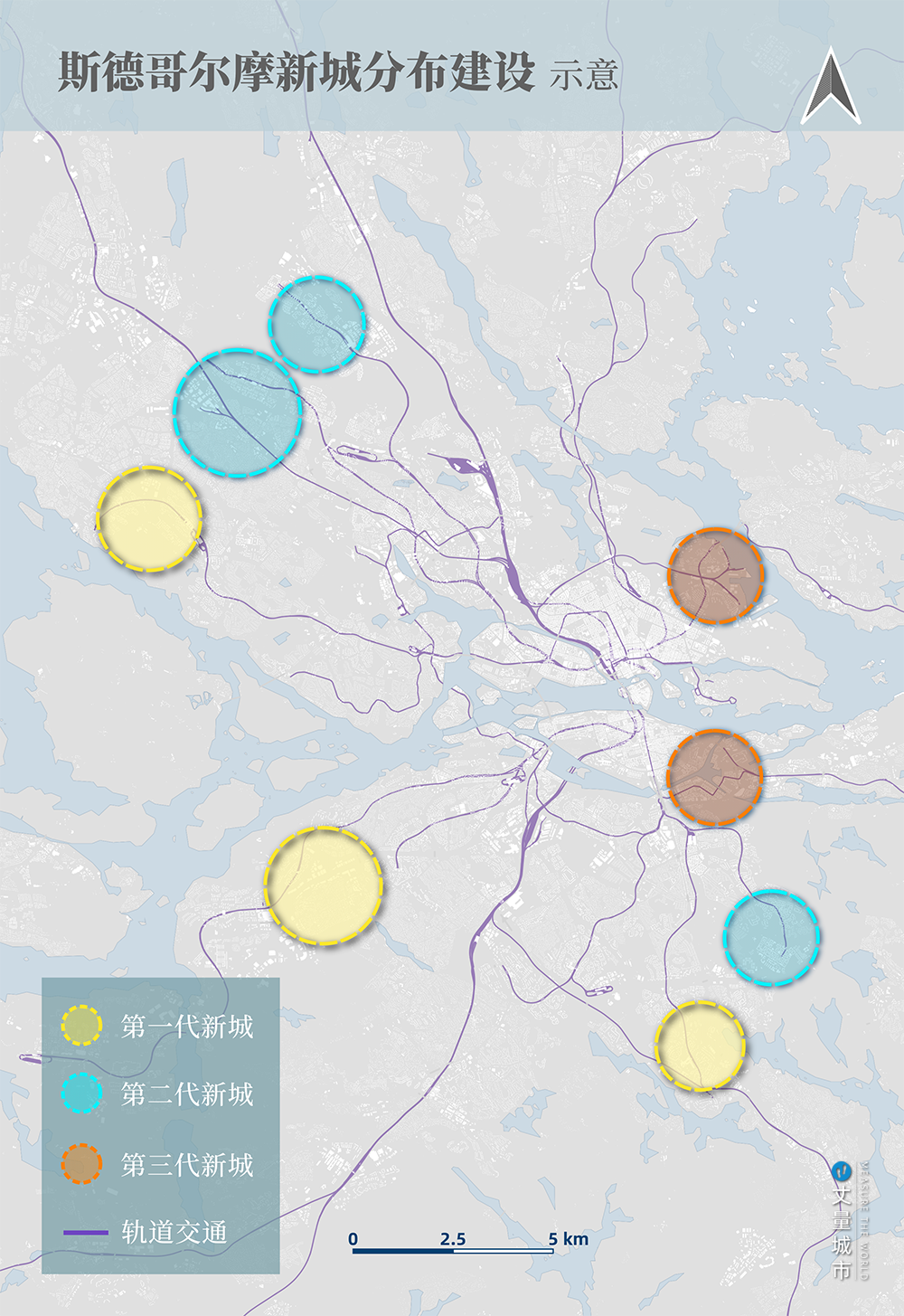

▼ 斯德哥爾摩三代新城分布示意

市政府與企業們成立Electrum基金會,用于在希斯塔建設電子實驗室、材料實驗室等各類共享實驗室,促進科技轉化對制造業的提升。

為了進一步加強新城的系統科學性,斯德哥爾摩大學、皇家工學院將與ICT相關專業的院系搬到這里,還有瑞典計算機科學研究所、瑞典國防研究局等相關國家級研究機構先后入駐。

▼ 希斯塔科學城內的瑞典計算機科學研究所

如今,在斯德哥爾摩的制造業產品出口中,ICT的產品份額已遠遠超過傳統制造業。

04 實現碳中和 綠色與經濟雙劍合并

一言蔽之,斯德哥爾摩碳中和戰略,追求的是在能源、環境領域大力減排,為制造業轉型保駕護航,重塑核心競爭力;實現的是總體減排、局部騰挪,而不是一刀切的「零碳」。

「30達峰,60中和」的倒計時,以及歐盟剛剛通過的碳關稅*調整機制提案,留給眾多制造業城市的轉型時間所剩無幾。

理解生態與新經濟之間的相互作用,制定出適合自身發展路徑的碳中和路徑,雖然比不上激進式的減碳行動立竿見影,但前者依托城市碳中和系統形成的加速度,遠比后者有動能、可持續。

*碳關稅:指主權國家或地區對高耗能產品進口征收的二氧化碳排放特別關稅。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“丈量城市”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 碳中和,一手綠水青山、一手經濟發展!

丈量城市

丈量城市